Wenn wir an Max Klinger denken, erscheinen vor unserem inneren Auge meist surreale Traumwelten, mythologische Titanen und die bizarre Odyssee eines Handschuhs. Doch dieses Bild ist unvollständig. Denn derselbe Künstler, der die Tiefen des Unterbewusstseins erforschte, richtete seinen Blick auch mit unbestechlicher Schärfe auf die Abgründe der Gesellschaft, in der er lebte.

Abseits seiner symbolistischen Meisterwerke schuf Klinger mit seinen grafischen Zyklen einige der eindringlichsten und wütendsten sozialkritischen Dokumente des Wilhelminischen Zeitalters. Er war nicht nur ein Träumer, er war auch ein zorniger und mitfühlender Beobachter, der die dunklen Kehrseiten der prunkvollen „Gründerzeit“ aufdeckte: Armut, Ausbeutung und eine verlogene bürgerliche Moral.

Der Griffel als Skalpell: Warum die Radierung die perfekte Waffe war

Für seine Anklagen wählte Max Klinger nicht die große, repräsentative Leinwand, sondern das unscheinbare Medium der Druckgrafik. Diese Entscheidung war strategisch. Während ein Ölgemälde ein teures Unikat für den Salon eines reichen Sammlers war, konnten Radierungen in Auflagen gedruckt und somit von einem breiteren, bürgerlichen Publikum erworben werden. Klinger wollte, dass seine Botschaften gesehen werden.

Die Technik selbst entsprach seinem Anliegen: Mit dem „Griffel“, der spitzen Radiernadel, konnte er die Kupferplatte bearbeiten wie ein Chirurg mit einem Skalpell. Er ritzte die sozialen Wunden seiner Zeit mit analytischer Präzision in das Metall, um sie anschließend im Druck für alle sichtbar zu machen. Die schwarz-weiße Ästhetik verlieh den Szenen dabei eine dokumentarische Härte und verhinderte jede Beschönigung.

Ein Leben – Anatomie eines Frauen-Schicksals

Eines der erschütterndsten Beispiele für Klingers Sozialkritik ist der 15-blättrige Zyklus „Ein Leben“ aus dem Jahr 1884. Hier seziert er das Schicksal einer Frau im 19. Jahrhundert und klagt damit ein ganzes System an. Der Zyklus ist eine grafische Novelle, die eine unausweichliche Tragödie schildert:

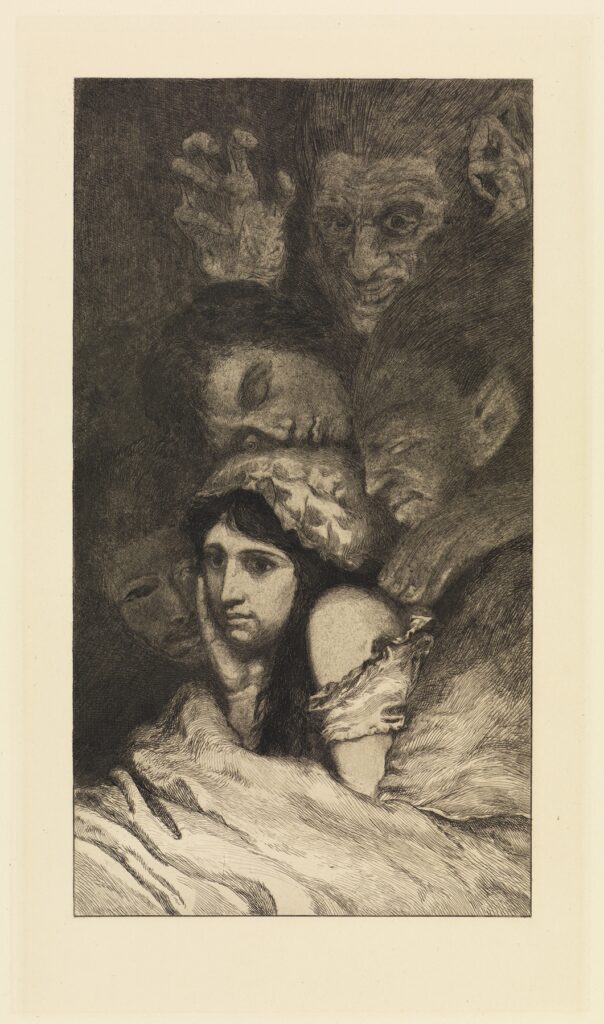

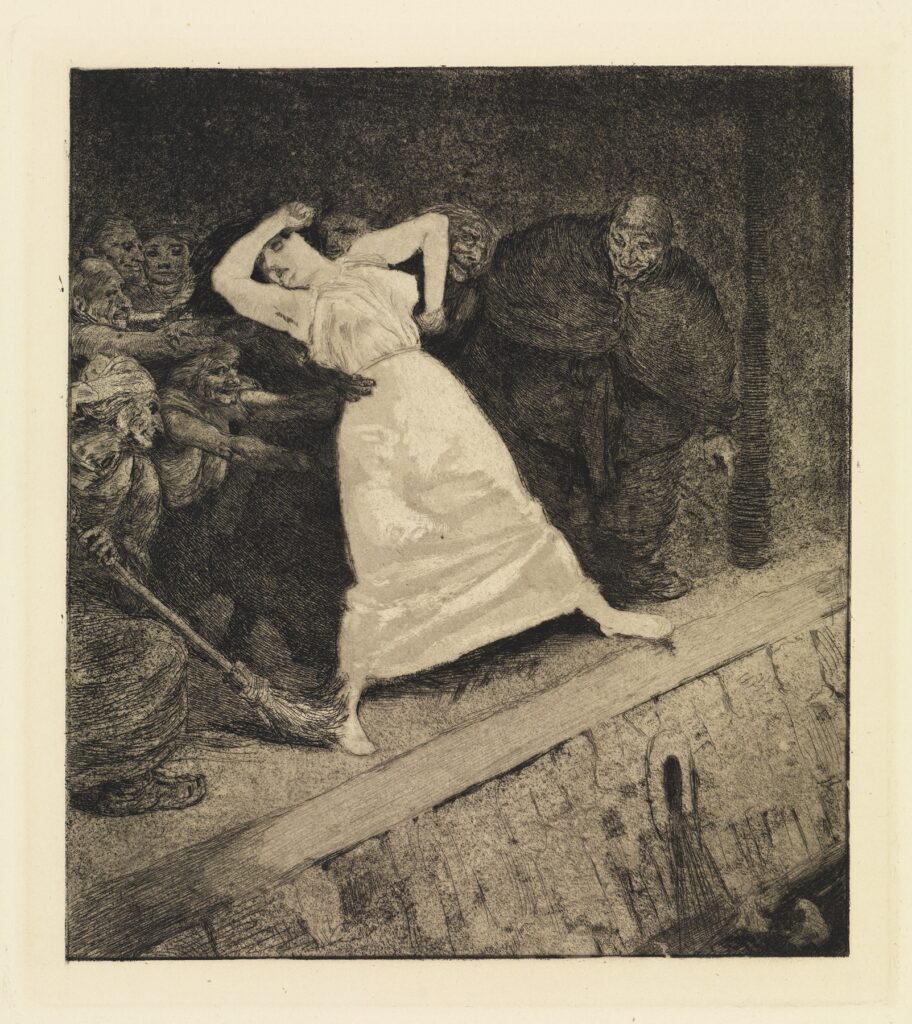

- Die Verführung: Am Anfang sehen wir ein junges, unbeschwertes Mädchen aus einfachen Verhältnissen. Auf dem Blatt „Träume“ wird sie von einem eleganten Herrn aus der Oberschicht umworben. Klinger stellt ihn als einen von vielen Dämonen dar, ein Symbol für die anonyme Macht des Patriarchats und des Klassenunterschieds.

- Der soziale Fall: Die Konsequenzen der Liaison muss allein die Frau tragen. Sie wird schwanger, vom Vater des Kindes verstoßen und von der Gesellschaft geächtet. Das Blatt „Auf der Straße“ zeigt sie verzweifelt und allein – ein öffentlicher Raum wird zum Ort privater Schande.

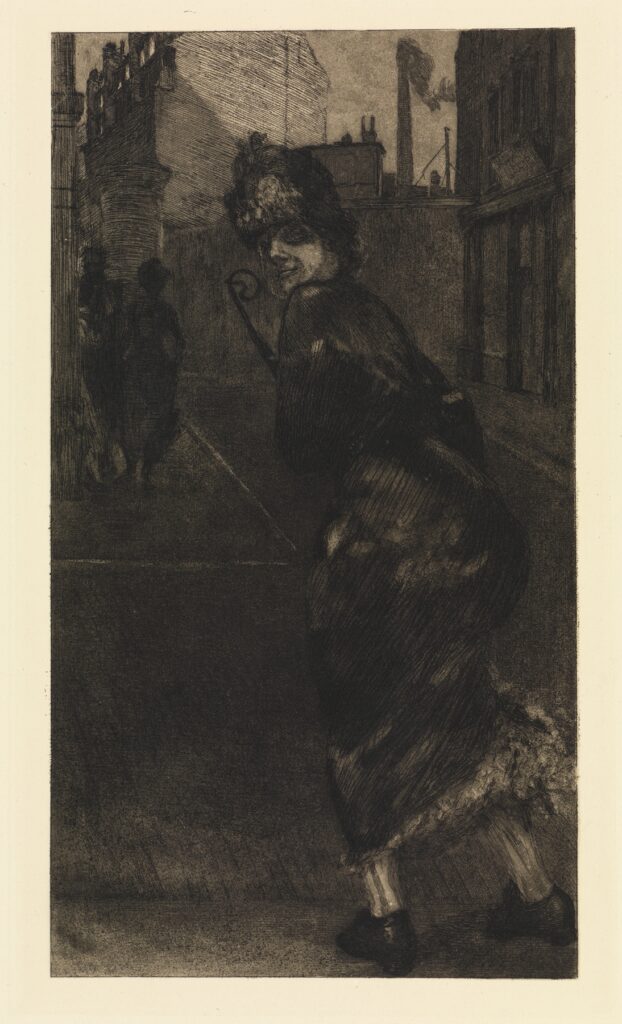

- Der Abstieg: Um ihr uneheliches Kind zu ernähren, bleibt ihr nur der Weg in die Prostitution. Klinger zeigt diesen Abstieg ohne jede romantisierende Verklärung. Er zeigt die bittere Armut, die kalten Dachkammern und die entwürdigende Realität des Lebens als „gefallene Frau“.

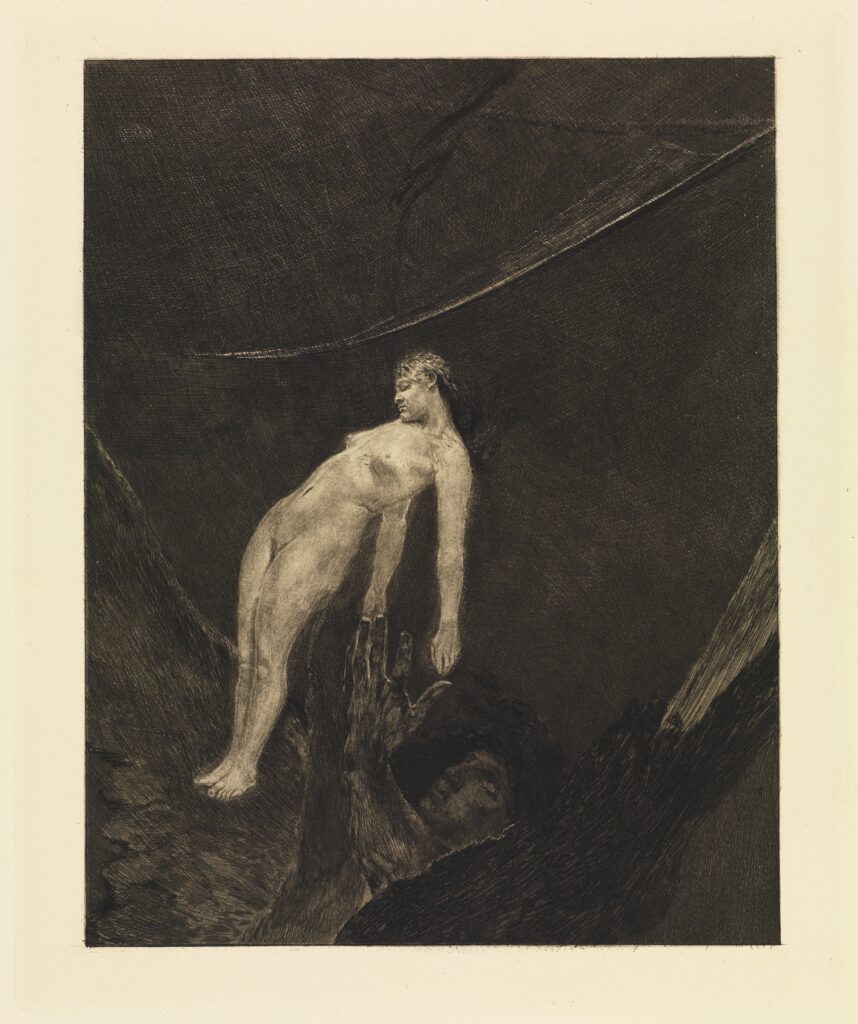

- Das Ende: Am Ende des Zyklus steht der Tod. Auf dem Blatt „Ende“ sehen wir die Frau, die von einem Dämonen in den Abgrund gezogen wird. Es ist ein stiller, aber markerschütternder Tod. Die Gesellschaft, die sie verstoßen hat, ist abwesend.

Klingers Anklage ist unmissverständlich. Er kritisiert nicht die Frau, sondern die gnadenlose sexuelle Doppelmoral einer Gesellschaft, die Frauen für ihr Begehren bestraft, während die männlichen Verführer ohne Konsequenzen davonkommen. Der Zyklus ist ein Denkmal für die unzähligen namenlosen Frauen, deren Leben von diesem System zerstört wurde.

Dramen – Die Katastrophe der anonymen Masse

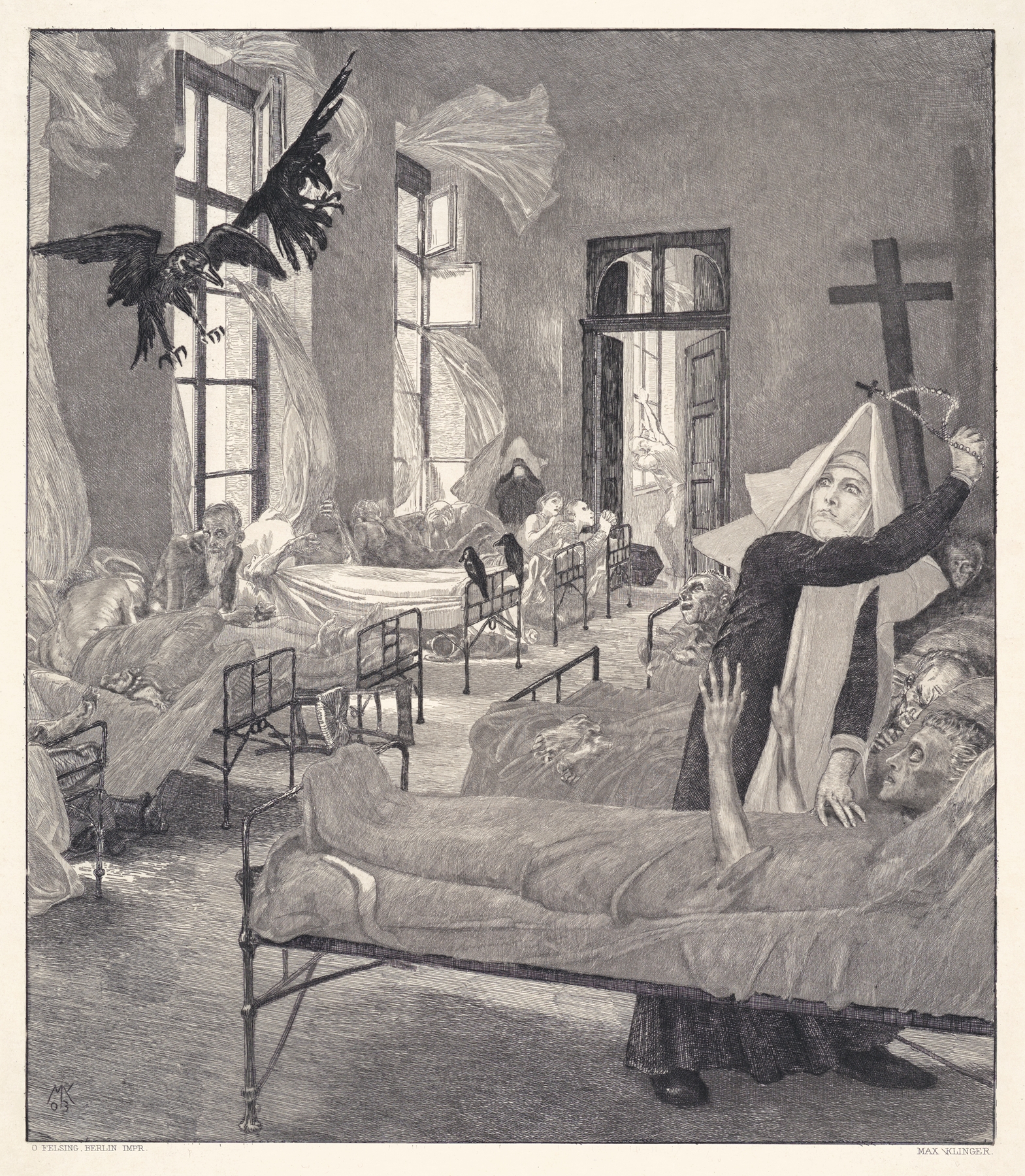

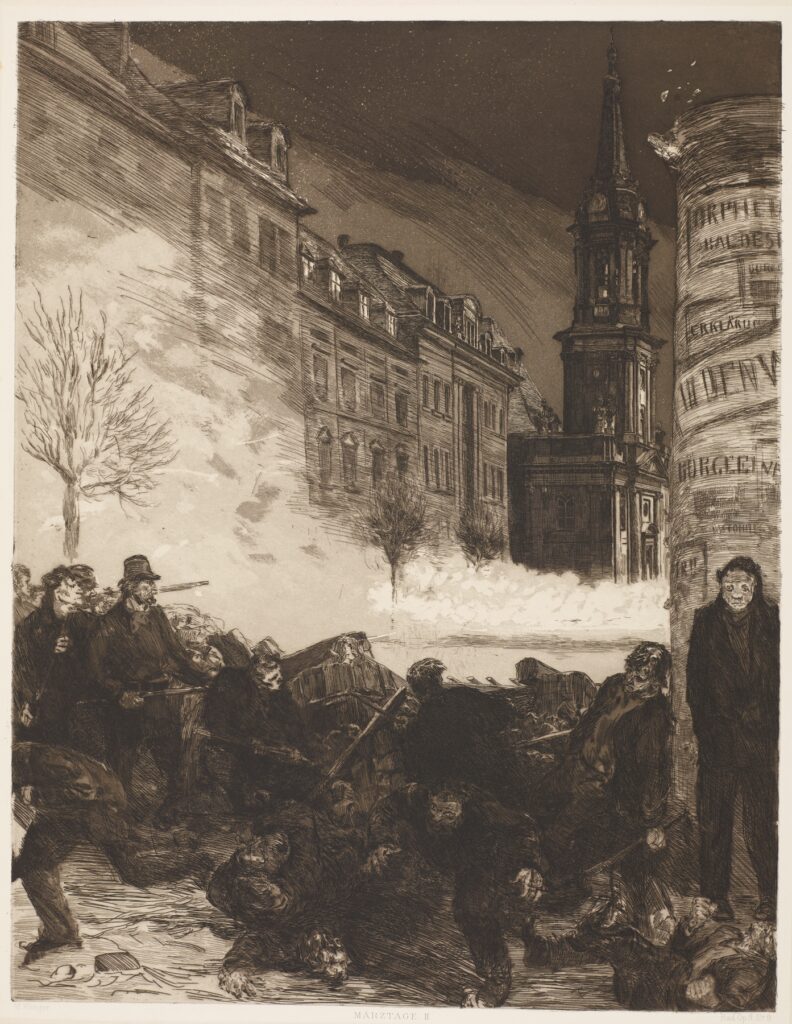

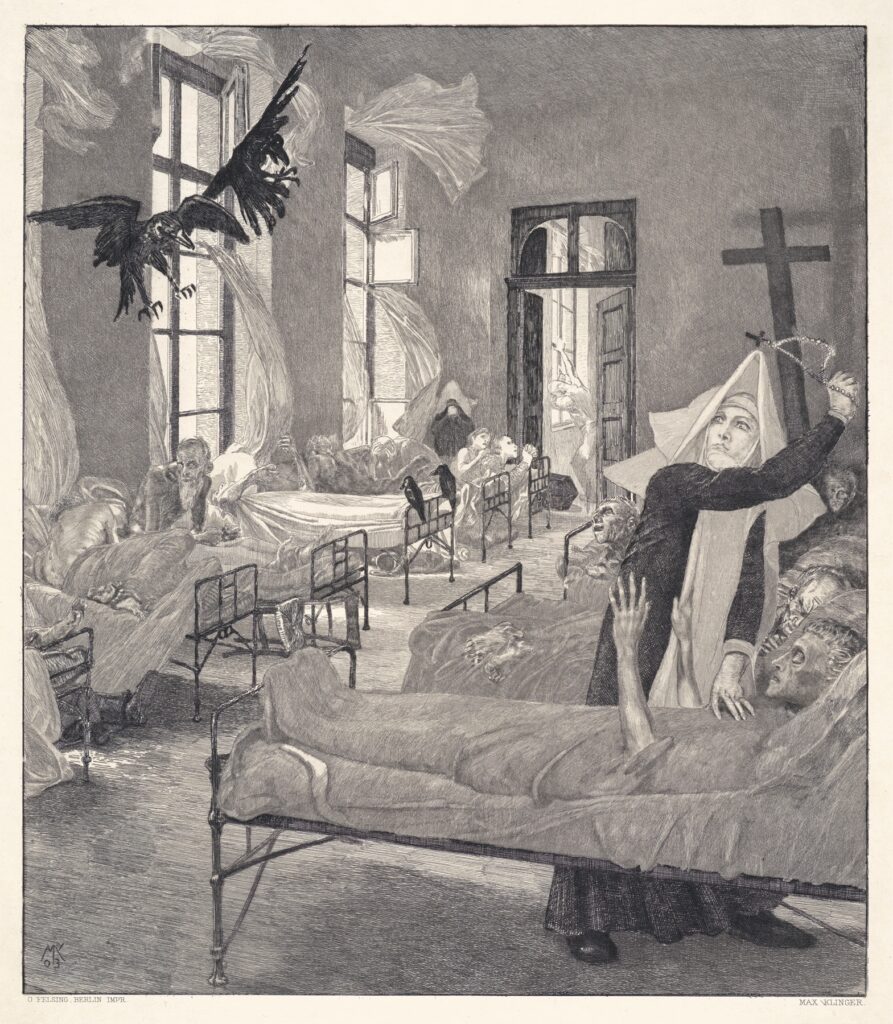

Im Zyklus „Dramen“ von 1883 wendet sich Klinger vom Einzelschicksal dem kollektiven Leid zu. Er wird zum Chronisten der Katastrophen und sozialen Unruhen, die die moderne Großstadt prägten. Wieder sind es nicht die heroischen Momente, die ihn interessieren, sondern das Leid der anonymen Masse.

Ein herausragendes Beispiel ist das Blatt „Gerettet“, das sich auf den verheerenden Brand des Wiener Ringtheaters 1881 bezieht, bei dem fast 400 Menschen starben. Max Klinger zeigt nicht das Spektakel des Feuers. Er zeigt das, was danach kommt: einen Haufen von Leichen, die aus dem Theater getragen werden. Männer, Frauen und Kinder sind ineinander verkrallt, ihre Gesichter zu Fratzen des Schmerzes und der Panik erstarrt. Es ist ein brutales Bild über die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens im Angesicht einer modernen Massenkatastrophe.

Auf anderen Blättern des Zyklus wie „Märztage“ greift Klinger die Ereignisse der gescheiterten Revolution von 1848 auf. Auch hier vermeidet er jedes Pathos. Statt heldenhafter Barrikadenkämpfer zeigt er eine zerlumpte Masse, die den Untergang geweiht ist. Klinger entlarvt die heroische Geschichtsschreibung und lenkt den Blick auf die realen menschlichen Kosten von politischer Gewalt.

Die Provokation der Nacktheit: Realismus als Angriff auf den guten Geschmack

Klingers Form des Realismus war für das bürgerliche Publikum oft ebenso provokant wie seine surrealen Fantasien. In einer Zeit, in der die offizielle Kunstakademie idealisierte, mythologische Akte nach antikem Vorbild forderte, zeichnete Klinger die Körper der einfachen Leute – ungeschönt, oft von harter Arbeit oder Armut gezeichnet.

Die Nacktheit in seinen sozialkritischen Werken ist nicht erotisch oder ideal, sie ist ein Zeichen von Verletzlichkeit, Ausgeliefertsein und der „nackten“ Wahrheit der menschlichen Existenz. Diese realistische Körperlichkeit war ein direkter Angriff auf den „guten Geschmack“ und die verlogene Ästhetik des Salons.

Klingers Haltung: Zwischen Mitleid und Anklage

War Max Klinger also ein politischer Revolutionär? Wahrscheinlich nicht im engeren Sinne. Seine Werke sind keine direkten Aufrufe zum Umsturz, und er war kein Mitglied einer politischen Partei. Seine Haltung ist eher die eines tief mitfühlenden, aber auch zornigen Humanisten. Aus seiner gesicherten bürgerlichen Position heraus blickte er auf die Ungerechtigkeiten seiner Welt und machte sie zum Gegenstand seiner Kunst. Sein Antrieb war weniger eine politische Ideologie als ein starkes moralisches Empfinden. Seine Zyklen sind daher weniger politische Programme als vielmehr eindringliche Appelle an das Gewissen der BetrachterInnen, die Augen vor der Realität nicht zu verschließen.

Fazit

Um Max Klinger wirklich zu verstehen, muss man beide Seiten seiner Kunst sehen. Der visionäre Symbolist, der die inneren Landschaften der Seele erforschte, war untrennbar verbunden mit dem scharfsinnigen Realisten, der die äußeren Wunden der Gesellschaft analysierte. Seine sozialkritischen Zyklen zeigen, dass seine Kunst nie eine reine Flucht in die Fantasie war.

Sie war immer auch ein Versuch, die menschliche Existenz in all ihren Facetten – den psychologischen, den mythologischen und den sozialen – zu begreifen. Diese oft übersehene, realistische Facette macht das Werk von Max Klinger nicht nur komplexer und widersprüchlicher, sondern auch heute noch erschreckend relevant.

FAQs

War Max Klinger ein politischer Künstler?

Nicht im Sinne eines Parteigängers oder Aktivisten. Er war jedoch zutiefst politisch in dem Sinne, dass er die sozialen Missstände seiner Zeit wie Armut und Ungleichheit thematisierte und die herrschende Moral kritisierte. Seine Kunst war eine Form des sozialen Kommentars, aber kein direkter Aufruf zur Revolution.

Warum war das Schicksal von Frauen ein so wichtiges Thema für ihn?

Klinger sah im Schicksal der Frau – insbesondere der Frau aus der Unterschicht – die größte Ungerechtigkeit und Heuchelei der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Anhand der Frauenfigur konnte er die verlogene sexuelle Doppelmoral und die brutalen sozialen Konsequenzen für die Schwächsten am deutlichsten aufzeigen.

Wie hat das Publikum auf diese kritischen Werke reagiert?

Die Reaktionen waren gemischt. Während die offizielle Kritik die Darstellung von „Hässlichkeit“ und Elend oft ablehnte, fanden die Zyklen bei einem fortschrittlichen, bürgerlichen Publikum großen Anklang. KünstlerkollegInnen wie Käthe Kollwitz wurden von Klingers sozialkritischem Engagement maßgeblich beeinflusst.

Gibt es einen Bezug zu Schriftstellern des Naturalismus wie Émile Zola?

Ja, absolut. Klingers grafische Zyklen können als das bildnerische Gegenstück zur Literatur des Naturalismus gesehen werden. Ähnlich wie Émile Zola in Frankreich oder Gerhart Hauptmann in Deutschland strebte Klinger danach, die Realität wissenschaftlich-nüchtern zu analysieren und das Milieu als prägende Kraft für das Schicksal des Einzelnen darzustellen.

Sind Klingers sozialkritische Zyklen heute noch relevant?

Ja, sehr. Themen wie soziale Ungleichheit, die Ausbeutung von Frauen und die Doppelmoral von Gesellschaften sind zeitlos. Klingers Werke haben nichts von ihrer anklagenden Kraft verloren und erinnern uns daran, dass Kunst eine mächtige Waffe sein kann, um auf Missstände aufmerksam zu machen.

Jedes Objekt, das wir finden, ist ein Echo menschlicher Erfahrungen. Ich bin Gerhard und für mich ist Kulturgeschichte vor allem die Summe unzähliger persönlicher Schicksale. Hier auf Kultur-Fundstücke.de spüre ich diesen menschlichen Geschichten nach, die unsere Welt geformt haben.

Jedes Objekt, das wir finden, ist ein Echo menschlicher Erfahrungen. Ich bin Gerhard und für mich ist Kulturgeschichte vor allem die Summe unzähliger persönlicher Schicksale. Hier auf Kultur-Fundstücke.de spüre ich diesen menschlichen Geschichten nach, die unsere Welt geformt haben.