Die Kunstgeschichte ist reich an berühmten Paaren, doch keine Beziehung war wohl so komplex, so produktiv und so aufopferungsvoll wie jene zwischen Alexej von Jawlensky und Marianne von Werefkin. Fast dreißig Jahre lang bildeten sie eine untrennbare Einheit, die zu einer der treibenden Kräfte der künstlerischen Moderne wurde. Doch war es eine Liebesgeschichte? Eine rein intellektuelle Allianz? Oder das tragische Zeugnis einer Frau, die ihr eigenes Genie dem eines anderen unterordnete? Die Wahrheit liegt, wie so oft, dazwischen. Ihre Verbindung war nichts Geringeres als ein bewusstes, radikales Lebens- und Kunstprojekt, dessen Dynamik bis heute fasziniert und Fragen aufwirft.

Der Pakt im Atelier

Als sich die beiden 1892 im Sankt Petersburger Atelier des Meisters Ilja Repin kennenlernten, schienen die Rollen klar verteilt. Marianne von Werefkin war bereits eine gefeierte Malerin, eine Schülerin Repins von hohem Rang, die wegen ihres Talents als „russischer Rembrandt“ galt. Sie war eine gebildete Baronin mit einer sicheren Zukunft und einer zaristischen Pension. Alexej von Jawlensky hingegen war ein Gardeleutnant, vier Jahre jünger, voller Ambitionen, aber künstlerisch noch ein Suchender. Er war sofort von ihrer Intelligenz und ihrem Wesen fasziniert, sie erkannte in ihm ein schlummerndes Genie.

Hier, im Schutze des Ateliers, schlossen sie einen Pakt, der ihr beider Leben bestimmen sollte. Werefkin traf eine Entscheidung von unvorstellbarer Tragweite: Sie legte ihre eigene, vielversprechende Karriere auf Eis, um sich uneingeschränkt der Förderung Jawlenskys zu widmen. Mit ihrer „Generalspension“ finanzierte sie fortan nicht nur ihr eigenes, sondern auch sein Leben. Dieser Pakt war ein Versprechen für seine Zukunft, ermöglicht durch ihre Gegenwart. Sie investierte ihr gesamtes soziales, intellektuelles und finanzielles Kapital in das Projekt „Jawlensky“.

Die Schwabinger Rollenverteilung

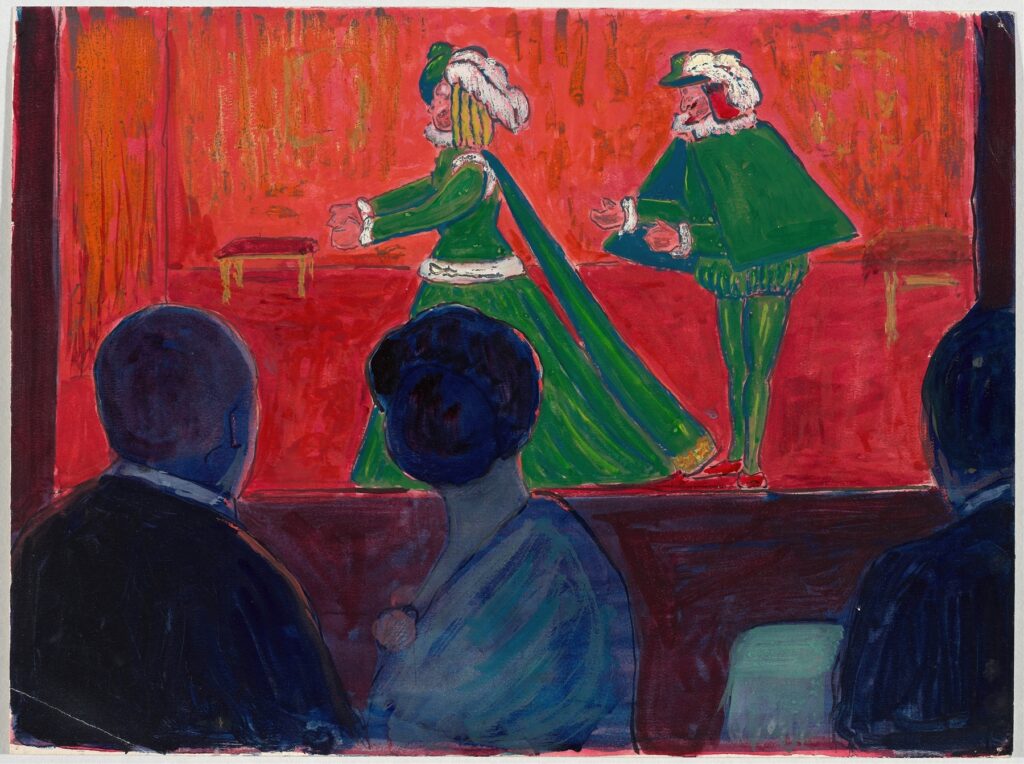

Nach ihrem Umzug nach München 1896 wurde ihre gemeinsame Wohnung im Stadtteil Schwabing zum Labor der Moderne. Hier kristallisierte sich ihre einzigartige Arbeitsteilung heraus, die das Fundament für den späteren Expressionismus legen sollte. Marianne von Werefkin wurde zur „intellektuellen Lokomotive“ der Beziehung. Sie las die Schriften der französischen Symbolisten, studierte die Farbtheorien von van Gogh und Gauguin und entwickelte in ihren Tagebüchern, den „Lettres à un Inconnu“ (Briefe an einen Unbekannten), eine eigene Theorie von der Vergeistigung der Kunst.

Jawlensky war der kongeniale Partner, der diese komplexen Ideen auf die Leinwand übertrug. Er selbst beschrieb ihre Rolle unumwunden: „Sie war ein Genie als Mensch und hatte eine riesige geistige Kultur […] und ich, ich war wie ein wildes Tier […] ich habe ihr alles zu verdanken.“ Sie war die Theoretikerin, er der Praktiker. Sie war der Geist, er der Pinsel. In ihrem berühmten Salon diskutierte sie die Ideen, die Jawlensky am nächsten Tag in seinem Atelier in leuchtende Farben und kühne Formen verwandelte. Ohne ihren Input wären seine berühmten Serien, seine „Köpfe“ und „Meditationen“, kaum denkbar.

Mentorinnenschaft oder emotionale Ausbeutung?

Diese einzigartige Konstellation wirft bis heute eine zentrale Frage auf: War Werefkin eine selbstbestimmte Mentorin oder wurde sie emotional und künstlerisch ausgebeutet? Die Antwort ist nicht einfach. Einerseits kann man ihre Entscheidung als einen Akt radikaler Selbstbestimmung sehen. Vielleicht erkannte sie in Jawlensky das perfekte „Medium“, um ihre revolutionären Ideen zu verwirklichen, zu einer Zeit, in der sie selbst durch ihren Jagdunfall und eine fast zehnjährige Malpause noch nicht bereit war, diese selbst umzusetzen. Sie agierte als Regisseurin, als strategischer Kopf, der die Fäden in der Hand hielt.

Andererseits lässt sich die Beziehung nicht losgelöst von den damaligen patriarchalen Strukturen betrachten. Es war die gesellschaftlich akzeptierte Rolle, dass die Frau den Mann unterstützt. Hätte ein männlicher Künstler von gleichem Rang seine Karriere für eine Frau geopfert? Wohl kaum. Werefkin litt unter ihrer künstlerischen Abstinenz, das belegen ihre Tagebücher. Sie opferte nicht nur ihre Kunst, sondern auch die Möglichkeit einer konventionellen Ehe und Familie für diesen Pakt. Die Grenze zwischen selbst gewählter Mentorinnenschaft und einer strukturell bedingten Ausbeutung ihres Talents und Kapitals ist daher fließend und schmerzhaft.

Künstlerische Triumphe, persönliche Abgründe

Während die künstlerische Symbiose beeindruckende Früchte trug und Jawlensky zu einem der führenden Maler der Avantgarde aufstieg, zerfraß ein persönlicher Konflikt die Beziehung von innen. Jawlensky begann eine Affäre mit dem jungen Dienstmädchen seiner Gönnerin, Helene Nesnakomoff. Diese Beziehung blieb nicht ohne Folgen: 1902 wurde Helenes und Alexejs gemeinsamer Sohn Andreas geboren.

Was folgte, ist aus heutiger Sicht kaum vorstellbar und zeugt von Werefkins unendlicher Leidensfähigkeit oder ihrem unbedingten Willen, das gemeinsame „Kunstprojekt“ nicht scheitern zu lassen. Sie duldete diese Konstellation jahrelang. Helene, Jawlensky und der kleine Andreas lebten gemeinsam mit ihr unter einem Dach – in der von ihr finanzierten Wohnung. Sie ertrug die Demütigung und den Schmerz, während sie weiterhin die intellektuelle und finanzielle Stütze für den Vater des Kindes ihrer Rivalin war. Dieser persönliche Abgrund stand in krassem Gegensatz zu den künstlerischen Triumphen, die sie gemeinsam feierten.

Das Exil in der Schweiz

Der Erste Weltkrieg beendete die glorreichen Münchner Jahre abrupt. Als russische StaatsbürgerInnen mussten Werefkin und Jawlensky 1914 aus Deutschland fliehen. Im Schweizer Exil verschärften sich die latenten Konflikte. Der entscheidende Bruch kam jedoch mit der Russischen Revolution 1917. Mit einem Schlag verlor Werefkin ihre zaristische Pension. Damit war nicht nur ihre finanzielle Existenz bedroht, sondern auch die Grundlage ihrer Macht innerhalb der Beziehung war zerstört. Sie war nicht mehr die unabhängige Gönnerin.

Die jahrelang unterdrückten Spannungen brachen auf. 1921 kam es in Ascona zur endgültigen und schmerzhaften Trennung. Jawlensky heiratete Helene Nesnakomoff, die Mutter seines Sohnes, und zog weiter. Für Werefkin war es der Zusammenbruch ihres fast dreißigjährigen Lebensprojekts. Sie stand vor dem Nichts: ohne Mann, ohne Geld und lange Zeit ohne die Anerkennung für ihren entscheidenden Beitrag zu seinem Werk.

Fazit: Ein Vermächtnis, zwei Lebenswerke

Die Beziehung zwischen Marianne von Werefkin und Alexej von Jawlensky lässt sich nicht mit den üblichen Maßstäben von Liebe und Partnerschaft messen. Es war ein komplexes Geflecht aus Abhängigkeit, Förderung, intellektueller Symbiose und persönlichem Schmerz. Man kann sie nicht einfach als Opfer und ihn als Täter verurteilen. Ihr Pakt war eine radikale Entscheidung für die Kunst, die von beiden Seiten Opfer forderte, wenn auch ungleich verteilt.

Am Ende hat diese Verbindung zwei große, eigenständige und doch untrennbar miteinander verbundene Lebenswerke hervorgebracht. Marianne von Werefkins Vermächtnis liegt daher nicht nur in ihren eigenen, brillanten Gemälden, sondern auch in jenen Meisterwerken Jawlenskys, die ohne ihren Geist, ihr Geld und ihre Opfer niemals entstanden wären.

FAQs

Hat Jawlensky Marianne von Werefkin bewusst ausgenutzt?

Das ist schwer eindeutig zu beantworten. Er profitierte enorm von ihrem Intellekt und Geld, erkannte ihre Rolle aber auch in seinen Schriften an. Wahrscheinlich war es eine komplexe Mischung aus seiner Annahme einer damals üblichen Rollenverteilung und ihrer bewussten Entscheidung, ihn zu ihrem künstlerischen „Projekt“ zu machen.

Warum hat Werefkin die Dreiecksbeziehung mit Helene Nesnakomoff so lange geduldet?

Die Gründe sind vielschichtig. Vermutlich wollte sie ihr Lebensprojekt – die Formung des Künstlers Jawlensky – nicht aufgeben. Zudem war sie finanziell und emotional tief in die Beziehung investiert. Die Duldung war der extrem hohe Preis, den sie für die Aufrechterhaltung der künstlerischen Symbiose zahlte.

Wie war das Verhältnis der beiden nach der Trennung 1921?

Das Verhältnis war zerrüttet. Obwohl sie in relativer Nähe in der Schweiz lebten, kam es zu keiner echten Versöhnung oder erneuten Zusammenarbeit. Die tiefen persönlichen und finanziellen Verletzungen verhinderten dies. Sie gingen getrennte künstlerische und private Wege.

Gibt es Gemälde, bei denen man den direkten Einfluss Werefkins auf Jawlensky sieht?

Ja, besonders in Jawlenskys Murnauer Landschaftsbildern ab 1908. Die leuchtende, nicht-naturalistische Farbgebung und die Vereinfachung der Formen spiegeln direkt die Theorien wider, die Werefkin nach dem Vorbild der französischen Post-Impressionisten entwickelte und an ihn weitergab.

Wer war erfolgreicher zu Lebzeiten?

Nachdem Werefkin ihre Karriere für ihn geopfert hatte, war Jawlensky über viele Jahre der kommerziell und öffentlich erfolgreichere Künstler. Werefkins Wiederentdeckung und die volle Würdigung ihrer entscheidenden Rolle als eigenständige Künstlerin und Theoretikerin begannen erst lange nach ihrem Tod.

Jedes Objekt, das wir finden, ist ein Echo menschlicher Erfahrungen. Ich bin Gerhard und für mich ist Kulturgeschichte vor allem die Summe unzähliger persönlicher Schicksale. Hier auf Kultur-Fundstücke.de spüre ich diesen menschlichen Geschichten nach, die unsere Welt geformt haben.

Jedes Objekt, das wir finden, ist ein Echo menschlicher Erfahrungen. Ich bin Gerhard und für mich ist Kulturgeschichte vor allem die Summe unzähliger persönlicher Schicksale. Hier auf Kultur-Fundstücke.de spüre ich diesen menschlichen Geschichten nach, die unsere Welt geformt haben.