Karl Wilhelm Diefenbachs gescheiterte Utopie

Jeder von uns kennt diesen Traum. Den Traum von einer besseren Welt, einer perfekten Gemeinschaft, in der Menschen im Einklang mit sich und der Natur leben. Eine Insel der Seligen, fernab vom Lärm, von den Zwängen und der Heuchelei der Gesellschaft. Für die meisten bleibt dies ein flüchtiger Gedanke, eine Sehnsucht. Doch es gab Menschen, die diesen Traum mit aller Macht zur Realität zwingen wollten. Einer der radikalsten und faszinierendsten Versuche fand um 1897 vor den Toren Wiens statt. Der Künstler und Prophet Karl Wilhelm Diefenbach gründete seine Künstlerkommune „Himmelhof“.

Es war die Vision eines irdischen Paradieses, gegründet auf den Idealen von Kunst, Naturverbundenheit und Vegetarismus. Doch nach nur zwei Jahren zerbrach die Utopie in einem Desaster aus Streit, Schulden und Skandalen. Dies ist die dramatische Geschichte vom ambitionierten Aufstieg und dem katastrophalen Fall einer Gemeinschaft, die ihrer Zeit Jahrzehnte voraus war und doch an den ältesten Schwächen der Menschheit scheiterte.

Der Weg nach Wien: Die Voraussetzungen für den Himmelhof

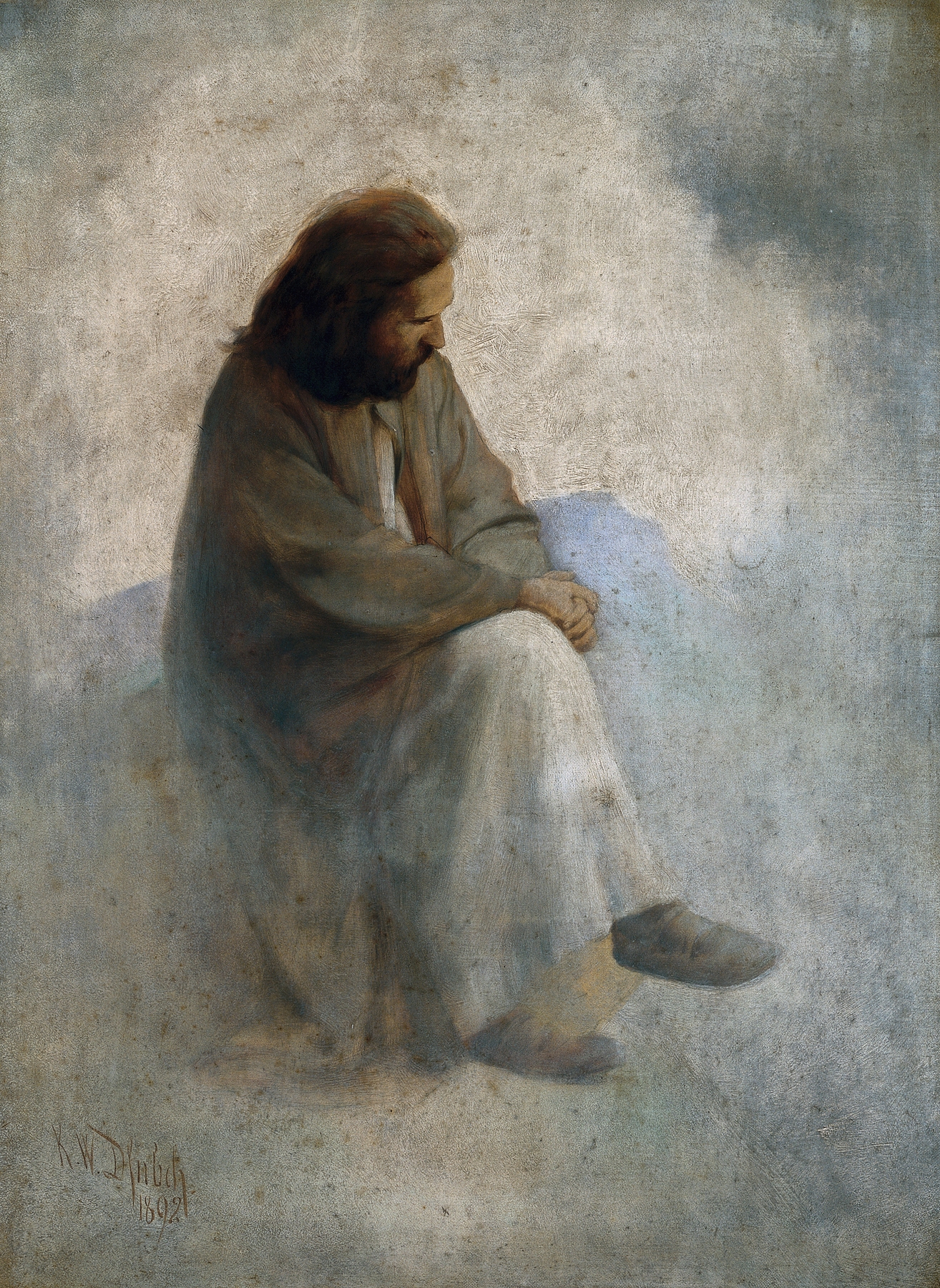

Um die Gründung des Himmelhofs zu verstehen, müssen wir Diefenbachs Situation um 1892 betrachten. Nach Jahren als verspotteter „Kohlrabi-Apostel“ und exzentrischer Außenseiter in München gelang ihm in Wien ein unerwarteter Triumph. Seine Ausstellung des monumentalen Frieses „Per Aspera Ad Astra“ in der österreichischen Hauptstadt wurde zu einem Sensationserfolg. Plötzlich war der barfüßige Prophet in aller Munde. Die Wiener Gesellschaft war fasziniert von diesem radikalen deutschen Künstler und seiner spirituellen, symbolistischen Kunst.

Dieser Erfolg spülte nicht nur Anerkennung, sondern auch Geld in Diefenbachs Kassen. Wichtiger noch: Er sammelte eine neue, enthusiastische Schar von Anhängern um sich. Es waren junge Künstler, Idealisten und Sinnsucher, die in ihm einen wahren Meister sahen, der den Weg in eine neue Zeit weisen konnte. Für Diefenbach war dies das Signal, auf das er gewartet hatte. Die Zeit war reif, seine Vision nicht mehr nur zu predigen und zu malen, sondern sie zu leben. Er wollte eine gelebte Alternative zur bürgerlichen Welt schaffen, eine Keimzelle für eine neue, bessere Menschheit.

Die Gründung der Utopie: Regeln und Ideale am Himmelhof

Mit der finanziellen Unterstützung eines reichen Gönners und der Tatkraft seiner Jünger fand Diefenbach den perfekten Ort für sein Experiment. Er pachtete ein ehemaliges Gasthaus mit einem riesigen, verwilderten Grundstück in Ober St. Veit, damals ein ländlicher Vorort Wiens, heute ein Teil des 13. Bezirks Hietzing. Den Ort taufte er hoffnungsvoll „Himmelhof“. Es sollte eine „Kunst- und Heilstätte“ werden, ein Ort der Schöpfung und der Heilung.

Das Leben in der Gemeinschaft war durch ein strenges Regelwerk bestimmt, das Diefenbachs Lebensreform-Philosophie konkret umsetzte. Die Grundpfeiler des Zusammenlebens waren klar definiert und nicht verhandelbar. An erster Stelle stand der strikte Vegetarismus; Fleisch, Alkohol und Tabak waren absolut tabu. Die Kleidung bestand aus einfachen, selbst geschneiderten Kutten, um sich von der bürgerlichen Mode abzugrenzen und Gleichheit zu symbolisieren. Ein zentraler Punkt war die Freikörperkultur. Wann immer es das Wetter zuließ, bewegten sich die Bewohner nackt auf dem weitläufigen Gelände, um die heilsame Kraft von Sonne und Luft zu erfahren.

Der gesamte Tagesablauf war der Kunst und der spirituellen Erhebung gewidmet. Es begann mit Andachten, gefolgt von praktischer Arbeit im Garten, um die Gemeinschaft selbst zu versorgen. Der Nachmittag und Abend gehörten der künstlerischen Arbeit. Es wurde gemalt, musiziert, Theater gespielt und den philosophischen Vorträgen des „Meisters“ gelauscht. Der Himmelhof sollte ein einziges, großes Gesamtkunstwerk werden, in dem Leben, Arbeit und Kunst zu einer untrennbaren Einheit verschmolzen.

Das Leben im Experiment: Alltag und Konflikte

Der Alltag in der Kommune war eine Mischung aus idyllischer Landromantik und aufkeimenden Spannungen. Einerseits bot der Himmelhof für viele seiner meist jungen Bewohner eine befreiende Alternative zum engen Korsett der wilhelminischen Gesellschaft. Andererseits offenbarte das enge Zusammenleben schnell die Risse in der utopischen Fassade.

Die Rolle des Meisters

Ein entscheidender Faktor war Diefenbachs Selbstverständnis. Er war kein demokratischer Leiter, der auf Augenhöhe mit den Mitgliedern agierte. Karl Wilhelm Diefenbach war der unangefochtene „Meister“, der Guru, dessen Wort Gesetz war. Er forderte absoluten Gehorsam und die vollständige Unterwerfung unter seine Lehre und seine Person. Diese autoritäre Struktur war von Anfang an eine Quelle für Konflikte. Während einige Anhänger ihn bedingungslos verehrten, fühlten sich andere zunehmend bevormundet und in ihrer persönlichen und künstlerischen Freiheit eingeschränkt.

Die Bewohner

Die Gemeinschaft zog eine bunte Mischung von Menschen an. Darunter waren talentierte junge Künstler wie der Maler Hugo Puck, aber auch viele Idealisten ohne klare Aufgabe. Es gab eine hohe Fluktuation. Manche blieben nur wenige Wochen, abgeschreckt von der harten Arbeit und den strengen Regeln. Andere, wie der junge Maler Fridolin von Spaun, wurden zu treuen Jüngern. Diese heterogene Zusammensetzung führte oft zu Spannungen zwischen den „wahren Gläubigen“ und denjenigen, die eher ein lockeres Künstlerleben suchten.

Der Konflikt mit der Außenwelt

Die Wiener Bevölkerung und die Behörden beobachteten das Treiben am Himmelhof mit einer Mischung aus Spott und Argwohn. Gerüchte über Nacktheit und angebliche sexuelle Ausschweifungen machten schnell die Runde und sorgten für Skandale. Die Presse verspottete die Gemeinschaft als „Anstalt für Hagestolze und sonstige Narren“. Es kam wiederholt zu Anzeigen und polizeilichen Überprüfungen. Dieser ständige Druck von außen schweißte die Gruppe zwar einerseits zusammen, erhöhte aber auch die innere Anspannung und das Gefühl, eine belagerte Festung zu sein.

Analyse des Scheiterns: Die Gründe für den Untergang

Die Utopie des Himmelhofs war nur von kurzer Dauer. Nach knapp zwei Jahren, im Herbst 1899, brach das Experiment in sich zusammen. Die Gründe dafür waren vielfältig und lagen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gemeinschaft.

Innere Zerrissenheit

Die menschliche Natur erwies sich als stärker als das höchste Ideal. Eifersucht, Neid und Machtkämpfe vergifteten die Atmosphäre. Es gab Streit über die Verteilung der Arbeit, über persönliche Beziehungen und über die künstlerische Ausrichtung. Die strenge Lebensweise und die karge vegetarische Kost führten zu Unzufriedenheit und Entbehrungen. Die anfängliche Euphorie wich schnell der ernüchternden Realität des Alltags.

Finanzieller Ruin

Das Projekt war von Anfang an finanziell schlecht geplant. Diefenbach war ein brillanter Visionär, aber ein katastrophaler Wirtschafter. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Kunst und landwirtschaftlichen Produkten reichten bei weitem nicht aus, um die hohen Pacht- und Lebenshaltungskosten zu decken. Als sein wichtigster Gönner, der Industrielle Paul von Spaun, das Vertrauen verlor und seine Zahlungen einstellte, war der finanzielle Kollaps unausweichlich.

Der autoritäre Charakter

Letztlich war es Diefenbachs eigene Persönlichkeit, die das Projekt zum Scheitern brachte. Seine Unfähigkeit zu Kompromissen, seine Rechthaberei und seine oft als tyrannisch empfundene Art stießen viele seiner treuesten Anhänger vor den Kopf. Er konnte die Gemeinschaft nicht als Kollektiv führen, sondern sah sie als sein persönliches Eigentum an. Als die Probleme wuchsen, reagierte er mit noch mehr Härte und Unnachgiebigkeit, was die Gemeinschaft endgültig spaltete.

Das dramatische Ende

Der Untergang war unaufhaltsam. Die Schulden türmten sich auf, die Gläubiger wurden ungeduldig. Schließlich kam es zur öffentlichen Zwangsversteigerung des gesamten Inventars des Himmelhofs. Diefenbach, der alles verloren hatte, musste heimlich aus Wien fliehen, um dem Schuldturm zu entgehen. Seine große Utopie endete in einem persönlichen und finanziellen Desaster.

Das Vermächtnis des Himmelhofs

Auf den ersten Blick war der Himmelhof ein klägliches Scheitern. Doch seine Bedeutung geht weit über sein kurzes Bestehen hinaus. Er war eines der ersten, bekanntesten und radikalsten kommunalen Projekte der Lebensreform-Bewegung und diente als Vorbild und warnendes Beispiel für viele spätere Versuche. Die Ideen, die dort gelebt wurden, verschwanden nicht, sondern sickerten in andere Strömungen wie die Jugendbewegung und später die Hippie-Kultur ein.

Für Diefenbach selbst war der Fall des Himmelhofs eine traumatische Erfahrung, die ihn verbittert und desillusioniert zurückließ. Er verlor den Glauben an die Möglichkeit, die Menschheit als Ganzes zu bessern, und zog sich ins Exil zurück. Heute erinnert in Wien-Hietzing nur noch der Name einer Straße, die „Himmelhofgasse“, an das kühne Experiment. Das Gelände selbst ist längst verbaut. Doch die Geschichte des Himmelhofs bleibt ein faszinierendes Zeugnis für den ewigen Traum von einer besseren Welt.

Fazit: Mehr als nur ein gescheitertes Projekt

Der Himmelhof war weit mehr als nur die Spinnerei eines exzentrischen Künstlers. Er war der ernsthafte Versuch, eine gelebte Alternative zur als krank empfundenen Moderne zu schaffen. Das Projekt kann als eine Art „erfolgreiche Katastrophe“ betrachtet werden. Praktisch und finanziell ist es grandios gescheitert. Ideengeschichtlich war es jedoch ein einflussreiches Experiment, das die Sehnsüchte und Konflikte einer ganzen Epoche auf den Punkt brachte.

Die Geschichte des Himmelhofs ist somit eine zeitlose Parabel über die unüberbrückbare Kluft, die oft zwischen einem perfekten, utopischen Ideal und der unvollkommenen, komplexen menschlichen Natur klafft. Sie zeigt, dass die größten Hindernisse für das Paradies auf Erden oft nicht in den äußeren Umständen, sondern in uns selbst liegen. Und gerade weil sie diese universelle Wahrheit so eindrücklich demonstriert, ist die Geschichte von Diefenbachs gescheiterter Utopie auch heute noch so relevant und faszinierend.

Wo genau in Wien befand sich der Himmelhof?

Der Himmelhof befand sich in Ober St. Veit, das heute zum 13. Wiener Gemeindebezirk, Hietzing, gehört. Das Gelände lag auf einer Anhöhe zwischen der heutigen Himmelhofgasse und der Rohrbacherstraße, wo man einen weiten Blick über die Stadt hatte.

Wie viele Menschen lebten in der Kommune?

Die genaue Zahl schwankte stark. Es wird geschätzt, dass der innere Kern aus etwa 15 bis 20 ständigen Mitgliedern bestand. Dazu kamen aber immer wieder zahlreiche Gäste, Besucher und temporäre Anhänger, sodass sich zeitweise bis zu 40 Personen auf dem Gelände aufhielten.

Gab es ähnliche Projekte zu dieser Zeit?

Ja, die Zeit um 1900 war reich an alternativen Siedlungsprojekten. In Deutschland war die Künstlerkolonie Worpswede bekannt, und die Siedlung „Monte Verità“ bei Ascona in der Schweiz, gegründet 1900, wurde zum berühmtesten Treffpunkt von Lebensreformern und Aussteigern in ganz Europa.

Was passierte mit Diefenbach direkt nach dem Scheitern?

Nach seiner heimlichen Flucht aus Wien schlug er sich zunächst nach Triest durch und erreichte schließlich sein ersehntes Ziel, die Insel Capri in Italien. Dort lebte er zurückgezogen und baute sich eine neue, bescheidenere Existenz als Künstler auf.

Wer war der wichtigste Geldgeber des Himmelhofs?

Der wichtigste Mäzen war der Industrielle Paul von Spaun, dessen Sohn Fridolin ein glühender Anhänger Diefenbachs war. Paul von Spaun unterstützte das Projekt anfangs großzügig, zog sich aber zurück, als ihm die Sache zu radikal und finanziell aussichtslos erschien.

Jedes Objekt, das wir finden, ist ein Echo menschlicher Erfahrungen. Ich bin Gerhard und für mich ist Kulturgeschichte vor allem die Summe unzähliger persönlicher Schicksale. Hier auf Kultur-Fundstücke.de spüre ich diesen menschlichen Geschichten nach, die unsere Welt geformt haben.

Jedes Objekt, das wir finden, ist ein Echo menschlicher Erfahrungen. Ich bin Gerhard und für mich ist Kulturgeschichte vor allem die Summe unzähliger persönlicher Schicksale. Hier auf Kultur-Fundstücke.de spüre ich diesen menschlichen Geschichten nach, die unsere Welt geformt haben.