Wien, April 1902. In dem berühmten, mit goldenem Lorbeer verzierten Gebäude der Wiener Secession herrscht eine Atmosphäre gespannter Erwartung. Die 14. Ausstellung der Künstlervereinigung öffnet ihre Pforten und ist einem einzigen Titanen gewidmet: Ludwig van Beethoven. Im Zentrum des Hauptraums, in einem eigens entworfenen Tempel, thront ein Werk, an dem der Leipziger Künstler Max Klinger über 15 Jahre gearbeitet hat.

Als die Hüllen fallen, erstarrt die Menge. Was sie sieht, ist keine klassische Marmorstatue. Es ist eine opulente, farbenprächtige Erscheinung, ein Gott aus Stein, Bronze, Elfenbein und Juwelen. Der Moment der Enthüllung ist die Geburtsstunde eines der größten Kunstskandale des frühen 20. Jahrhunderts. Klingers Beethoven war mehr als eine Skulptur – er war eine Provokation, die Wien spaltete und die Regeln der Bildhauerei für immer infrage stellte.

Die Wiener Secession und der Beethoven-Kult

Um den Skandal zu verstehen, muss man den Ort und die Zeit verstehen. Die Wiener Secession, 1897 gegründet, war die Speerspitze der künstlerischen Moderne in Österreich. Unter dem Motto „Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit.“ rebellierten Künstler wie Gustav Klimt, Koloman Moser und Josef Hoffmann gegen den verstaubten Historismus der Akademien. Sie strebten nach einer Erneuerung des gesamten Lebens durch die Kunst, nach einem Gesamtkunstwerk.

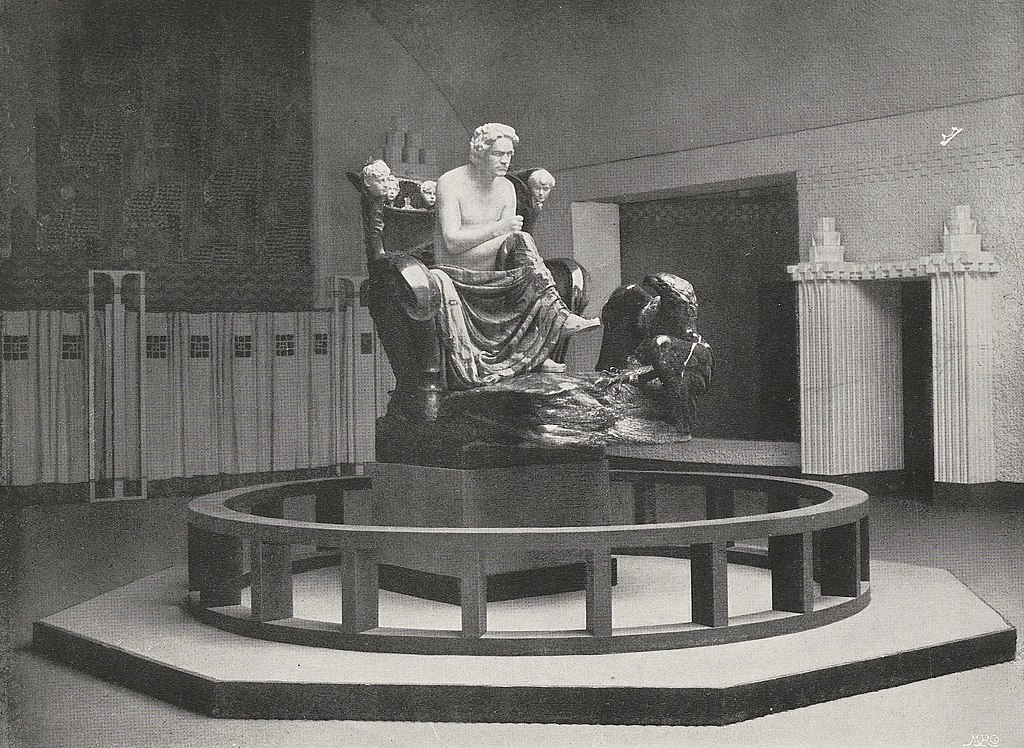

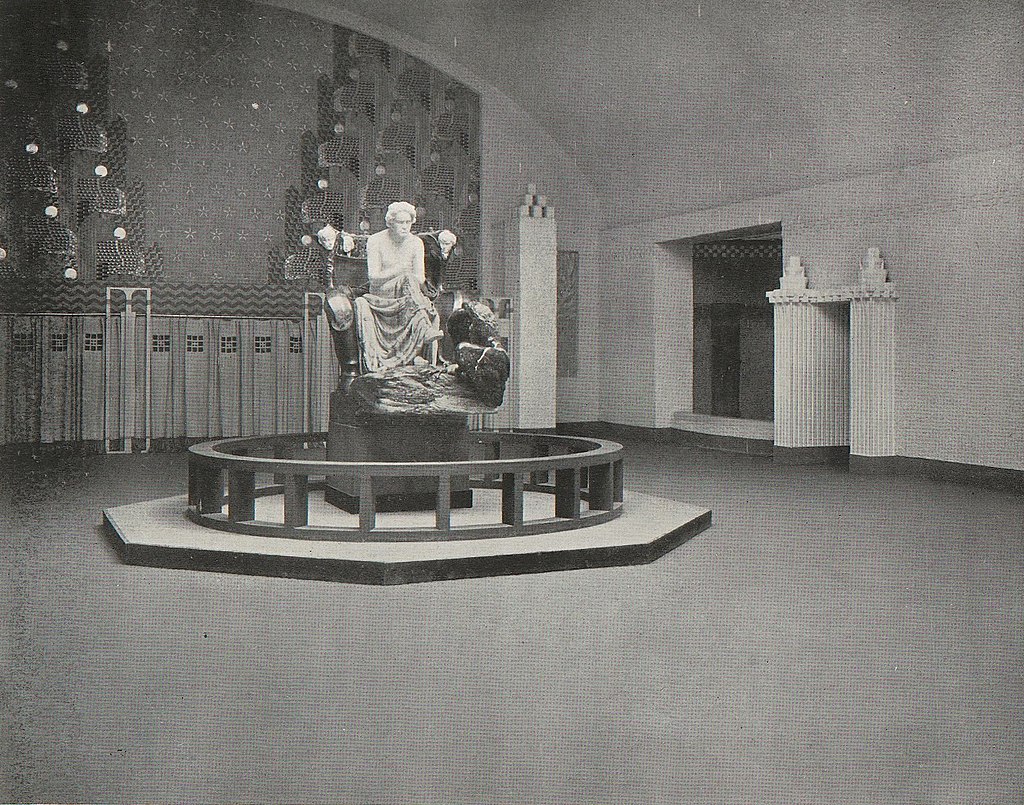

Die 14. Ausstellung von 1902 war der radikalste Ausdruck dieser Idee. Sie war als begehbarer Tempel zu Ehren des als „Künstlergott“ verehrten Beethoven konzipiert. Alles war aufeinander abgestimmt. Die Architektur des Raumes wurde von Josef Hoffmann gestaltet. An den Wänden entfaltete Gustav Klimt seinen weltberühmten, monumentalen Beethovenfries, eine malerische Interpretation der 9. Sinfonie. Und im Zentrum dieses heiligen Bezirks, als Zielpunkt aller Blicke, stand Klingers Skulptur. Sie war nicht nur ein Ausstellungsstück, sie war der Altar dieses Kunst-Tempels.

Eine Material-Sinfonie für einen Halbgott

Was die Wiener so schockierte, war die radikale Materialität der Skulptur. Klinger brach bewusst mit der seit der Renaissance geltenden Norm der rein weißen Marmorstatue, die für „edle Einfalt und stille Größe“ stand. Sein Beethoven war eine wahre Material-Sinfonie, eine Explosion aus Farben und Texturen:

- Die Figur: Der nackte, muskulöse Oberkörper des Komponisten ist aus edlem griechischem Marmor gefertigt, der durch seine Maserung wie von Adern durchzogen wirkt. Der über die Knie gebreitete Stoff besteht aus durchscheinendem Alabaster. Die geballten Fäuste und der leidende, aber willensstarke Gesichtsausdruck verleihen der Figur eine immense physische und psychische Präsenz.

- Der Thron: Beethoven sitzt auf einem opulenten Thron aus Bronze, der reich mit Einlegearbeiten aus Perlmutt, Elfenbein und Glas verziert ist. Die Lehnen zeigen Engelsköpfe, die Rückseite mythologische Szenen wie die Geburt der Venus – eine Verknüpfung von christlicher und antiker Ikonografie.

- Der Adler: Zu Beethovens Füßen kauert ein mächtiger Adler aus dunkler, patinierter Bronze. Er ist das Symboltier des Göttervaters Zeus bzw. Jupiter. Klinger zögert nicht, Beethoven damit in den Rang eines Gottes zu erheben, ihn als modernen Olympier der Kunst zu inszenieren.

- Die Polychromie: Der entscheidende Bruch mit der Tradition war die Polychromie, die Mehrfarbigkeit. Die Augen waren aus Halbedelsteinen, die Sandalen aus Metall – jedes Detail hatte seine eigene Farbe und Materialität. Klinger schuf keine idealisierte Abstraktion, sondern eine fast beunruhigend lebensechte, körperliche Erscheinung.

Farbiger Kitsch, barbarisch oder genial?

Die Reaktionen auf diese Materialpracht waren extrem und spalteten die Kunstwelt. Große Teile des Publikums sowie die konservative Presse reagierten mit Spott und offener Ablehnung. Auch die Kritiken waren vernichtend. Man schimpfte über „Materialprotzerei“, verglich das Werk mit den bunten Figuren eines „Wachsfigurenkabinetts“ und bezeichnete es als „farbigen Kitsch“. Ein Kritiker schrieb, es sei ein „barbarisches“ Werk, das eher in den Palast eines „orientalischen Despoten“ passe als in eine moderne Kunstausstellung. Die Nacktheit des Komponisten, kombiniert mit der bunten Opulenz, wurde als geschmacklos und als Verletzung der Würde des großen Tonkünstlers empfunden.

Die künstlerische Avantgarde sah dies völlig anders. Für sie war Klingers Werk eine Offenbarung. Der berühmte französische Bildhauer Auguste Rodin reiste eigens nach Wien, um die Statue zu sehen, und war tief beeindruckt. Er lobte sie als Meisterwerk und erkannte in ihr die Wiederbelebung einer lange vergessenen Kunsttradition. Die Secessionisten und Klinger selbst verteidigten das Werk, indem sie darauf verwiesen, dass die berühmtesten Götterstatuen der griechischen Antike, etwa die des Phidias, ebenfalls polychrom und aus verschiedenen Materialien (Gold und Elfenbein) gefertigt waren. Klingers Beethoven sei also keine modernistische Entgleisung, sondern eine Rückkehr zu den Ursprüngen der europäischen Kunst.

Die Philosophie hinter dem Werk

Hinter der opulenten Fassade verbirgt sich ein tiefes philosophisches Konzept. Klingers Darstellung Beethovens ist stark von den Ideen Friedrich Nietzsches beeinflusst. Er zeigt Beethoven nicht als bürgerlichen Komponisten, sondern als leidenden, kämpfenden und schöpferischen Titanen. Die geballten Fäuste, der konzentrierte Blick, die Nacktheit – all das sind Zeichen eines heroischen Willens, der aus dem Schmerz (symbolisiert durch die Dornenkrone auf der Thronrückseite) die erlösende Kunst der 9. Sinfonie schafft.

Die Statue ist somit eine Visualisierung des nietzscheanischen Künstler-Heros, des „Übermenschen“, der jenseits von Gut und Böse seine eigene Welt erschafft. Klinger setzte nicht nur dem Menschen Beethoven ein Denkmal, sondern dem schöpferischen Genie an sich. Die Vergöttlichung durch den Zeus-Adler und den Thron ist die logische Konsequenz dieses modernen Geniekults, der den großen Künstler an die Stelle der alten Götter rückt.

Vom Wiener Skandal zum Leipziger Wahrzeichen

Nach dem Ende der Ausstellung in Wien begann ein Tauziehen um die Zukunft der Skulptur. Trotz des Eklats – oder vielleicht gerade deswegen – war ihr Ruhm enorm. Es war schließlich Klingers Heimatstadt Leipzig, die den entscheidenden Schritt tat. Ein Komitee von wohlhabenden BürgerInnen und KunstfreundInnen sammelte die immense Summe von 150 000 Mark, um die Statue anzukaufen. 1902 wurde der „Beethoven“ feierlich nach Leipzig überführt und im Treppenhaus des städtischen Museums, des heutigen Museums der bildenden Künste, aufgestellt.

Die Geschichte ist eine bemerkenswerte Ironie: In Wien als skandalöse Provokation geboren, wurde die Skulptur in Leipzig zu einem hochverehrten Wahrzeichen und einem Symbol für den Kunstsinn und den Stolz des Leipziger Bürgertums. Sie hat dort bis heute ihren festen Platz und steht im Zentrum der weltweit größten Klinger-Sammlung.

Fazit

Max Klingers Beethoven-Statue ist ein Schlüsselwerk an der Schwelle zur Moderne. Sie ist der Höhepunkt seines Strebens nach dem Gesamtkunstwerk und eine radikale Herausforderung aller ästhetischen Konventionen seiner Zeit. Klinger wagte es, die Bildhauerei aus dem Gefängnis des weißen Marmors zu befreien und ihr Farbe, Materialität und eine neue sinnliche Kraft zurückzugeben. Der heftige Skandal, den das Werk auslöste, ist der beste Beweis für seine revolutionäre Sprengkraft. Es bleibt ein faszinierendes, wenn auch streitbares Denkmal – nicht nur für Beethoven, sondern für den modernen Mythos des Künstlers als gottgleicher Schöpfer.

FAQs

Warum war die Verwendung verschiedener Materialien bei einer Statue so schockierend?

Seit der Renaissance und dem Klassizismus galt der reine, weiße Marmor als das einzig „edle“ Material für die hohe Bildhauerkunst. Er stand für Klarheit, Reinheit und eine idealisierte, überzeitliche Ästhetik. Eine bunte, aus vielen Materialien zusammengesetzte Figur wirkte auf das damalige Publikum realistisch, fast lebensecht und damit „unkünstlerisch“. Man verglich sie mit den populären, aber als trivial geltenden Wachsfiguren.

Was hat Gustav Klimt mit Klingers Statue zu tun?

Klimts berühmter Beethovenfries wurde speziell für dieselbe Ausstellung der Wiener Secession 1902 geschaffen. Er war als malerische Einstimmung und Interpretation der 9. Sinfonie an den Wänden konzipiert, die die BesucherInnen auf dem Weg zu Klingers Statue im Zentrum des Raumes sahen. Beide Werke waren Teil eines großen, Beethoven gewidmeten Gesamtkunstwerks.

Wie hat der berühmte Bildhauer Auguste Rodin auf die Statue reagiert?

Auguste Rodin, der damals wohl berühmteste Bildhauer der Welt, war einer der größten Bewunderer des Werks. Er reiste extra zur Ausstellung nach Wien und soll bei ihrem Anblick ausgerufen haben, sie sei ein „Wunderwerk“. Er erkannte die innovative Kraft und die Anknüpfung an antike Traditionen, während die Wiener Kritiker nur den Bruch mit den Konventionen sahen.

Woher hatte Klinger die Idee für eine solch „bunte“ Statue?

Klinger war ein hervorragender Kenner der antiken Kunst. Er wusste, dass die griechischen Tempel und Götterstatuen, die man damals nur noch als weißen Marmor kannte, ursprünglich farbig bemalt (polychromiert) waren. Seine Beethoven-Statue war also auch ein archäologisch-künstlerischer Versuch, die verlorene Farbenpracht der Antike wiederzubeleben.

Wo steht die Beethoven-Statue heute?

Die Beethoven-Statue ist das Herzstück der Sammlung des Museums der bildenden Künste (MdbK) in Klingers Heimatstadt Leipzig und kann dort besichtigt werden.

Jedes Objekt, das wir finden, ist ein Echo menschlicher Erfahrungen. Ich bin Gerhard und für mich ist Kulturgeschichte vor allem die Summe unzähliger persönlicher Schicksale. Hier auf Kultur-Fundstücke.de spüre ich diesen menschlichen Geschichten nach, die unsere Welt geformt haben.

Jedes Objekt, das wir finden, ist ein Echo menschlicher Erfahrungen. Ich bin Gerhard und für mich ist Kulturgeschichte vor allem die Summe unzähliger persönlicher Schicksale. Hier auf Kultur-Fundstücke.de spüre ich diesen menschlichen Geschichten nach, die unsere Welt geformt haben.