Was hat ein Leipziger Künstler des 19. Jahrhunderts, ein Meister des Symbolismus, mit der lauten und revolutionären Pariser Avantgarde der 1920er Jahre zu tun? Auf den ersten Blick scheint eine tiefe Kluft zwischen Max Klinger und den Surrealisten um André Breton zu liegen. Doch bei genauerem Hinsehen offenbart sich eine unheimliche Seelenverwandtschaft.

Max Klinger war, ohne es selbst zu ahnen, ein entscheidender Wegbereiter und „geistiger Vater“ des Surrealismus. Jahrzehnte bevor die Pariser Künstler, bewaffnet mit den Theorien Sigmund Freuds, das Unterbewusstsein zum offiziellen Programm erhoben, hatte Klinger bereits ein mächtiges visuelles Vokabular für das Traumhafte, das Irrationale und das Obsessive geschaffen.

Was ist Surrealismus?

Um die tiefgreifende Verbindung zu verstehen, rufen wir uns kurz die Kernideen des Surrealismus ins Gedächtnis. Die Bewegung, die um 1924 in Paris entstand, war eine Revolte gegen die Vernunft, die Logik und die bürgerliche Ordnung, die in den Augen der Surrealisten in die Katastrophe des Ersten Weltkriegs geführt hatte. Inspiriert von der Psychoanalyse Sigmund Freuds suchten sie die „höhere Wirklichkeit“ (sur-réalité) im Unbewussten, im Traum und im Rausch. Ihre Methoden waren das „automatische Schreiben“ oder Zeichnen, die Analyse von Träumen und die schockierende, poetische Gegenüberstellung von Dingen, die im Alltag nichts miteinander zu tun haben.

Max Klingers visuelle Techniken

Lange vor den Surrealisten entwickelte Klinger in seinen grafischen Zyklen künstlerische Strategien, die wie ein Baukasten für die spätere Bewegung wirken. Er schuf die visuellen Techniken der Verfremdung, die für den Surrealismus zentral werden sollten:

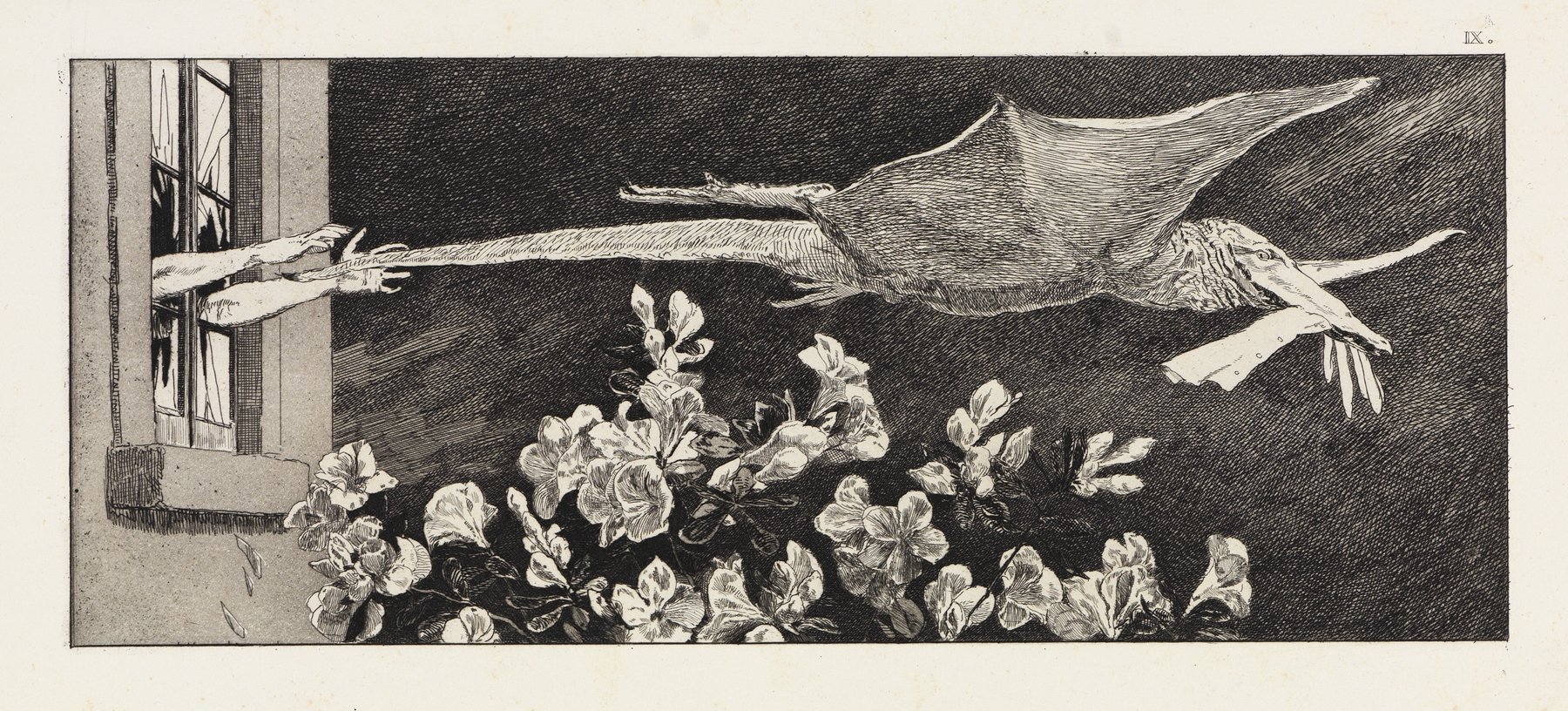

- Traumlogik statt Realismus: In Zyklen wie dem „Handschuh“ opfert Klinger eine lineare, logische Handlung zugunsten einer assoziativen Erzählweise. Die Szenen springen von einem Ort zum nächsten, die Größenverhältnisse sind verzerrt, die Zeit ist aufgehoben – er malt genau so, wie wir träumen.

- Das Objekt als Fetisch: Klinger war der erste Künstler, der einen banalen Alltagsgegenstand – einen Handschuh – aus seinem Kontext isolierte und ihn zum alleinigen Protagonisten eines Dramas machte. Durch die obsessive Konzentration lädt er das Objekt mit einer unheimlichen psychologischen und erotischen Energie auf, die es zu einem Fetisch werden lässt.

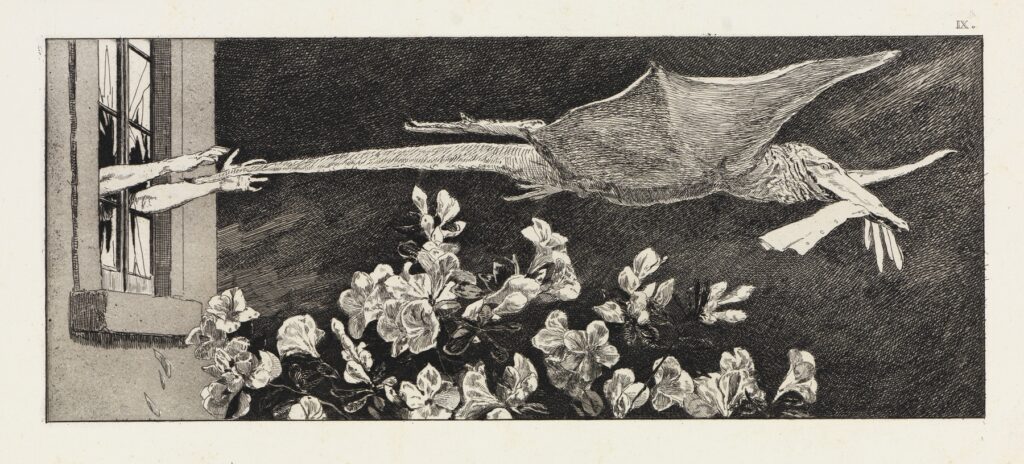

- Die leere Bühne: Viele von Klingers Grafiken spielen auf menschenleeren, weiten Plätzen, an verlassenen Stränden oder in stillen, architektonischen Räumen. Diese leeren Bühnen erzeugen ein tiefes Gefühl von Melancholie, Entfremdung und dem Warten auf ein unbekanntes, oft unheilvolles Ereignis.

Giorgio de Chirico und die metaphysische Leere

Der direkteste und am besten belegte Einfluss Klingers findet sich im Werk von Giorgio de Chirico, dem Hauptmeister der „Pittura Metafisica“ (metaphysische Malerei) und einem der wichtigsten Vorläufer des Surrealismus. De Chirico, der in München studierte, entdeckte Klingers Radierungen für sich und war tief beeindruckt. Er übernahm Klingers Konzept der „leeren Bühne“ und machte es zu seinem Markenzeichen.

Vergleicht man Klingers menschenleere Landschaften mit den berühmten „Piazze d’Italia“ (Plätze Italiens) von de Chirico, sind die Parallelen verblüffend: die überlangen, dunklen Schatten, die leeren Arkaden, die rätselhaft im Raum stehenden Objekte und die unheimliche, fiebrige Stille. De Chirico selbst bekannte sich offen zu seinem Vorbild. Er schrieb bewundernd über Klinger, er sei der Meister darin gewesen, „das Gefühl des Unerwarteten“ und „das Fatale“ in einer alltäglichen Szene zu offenbaren. Klinger lieferte die Vorlage für die metaphysische Atmosphäre, die de Chiricos gesamtes Werk prägt.

Max Ernst und die Logik der Collage

Eine weitere, ebenso starke Verbindungslinie führt zu Max Ernst, einem der zentralen deutschen Surrealisten. Ernst ist berühmt für seine Collage-Romane wie „Une semaine de bonté“, in denen er Bilder aus alten Lexika und Zeitschriften ausschnitt und zu neuen, verstörenden Szenarien zusammenfügte. Seine Methode bestand darin, Dinge, die nicht zusammengehören, in einem Bild zu vereinen, um eine neue, schockierende Realität zu schaffen.

Genau dieses Prinzip hatte Klinger bereits vierzig Jahre zuvor in seiner Grafik angewendet. Wenn Klinger in seinem „Handschuh“-Zyklus ein Seeungeheuer auf einen bürgerlichen Teppich setzt oder ein geflügeltes Krokodil einen Damenhandschuh aus einem Schlafzimmer entführen lässt, dann ist das nichts anderes als eine „Collage im Kopf“. Er kombinierte Elemente aus verschiedenen Realitätsebenen – Mythologie, Alltag, Traum – in einem einzigen Bild. Klinger lieferte damit das konzeptionelle Vorbild für die Collagetechnik, auch wenn er sie mit dem Zeichenstift und nicht mit der Schere umsetzte.

Weitere Echos: Von Dalí bis zum Film

Klingers Einfluss endet nicht bei de Chirico und Ernst. Die obsessive Konzentration auf einzelne, symbolisch aufgeladene Objekte, wie Klinger sie mit dem Handschuh vormachte, findet sich auch im Werk von Salvador Dalí wieder – man denke nur an seine berühmten schmelzenden Uhren. Auch die ersten surrealistischen Filmemacher wie Luis Buñuel bedienten sich einer ähnlichen Traumlogik. Die schockierenden, assoziativen Bildsprünge und die Kombination von Begierde und Gewalt in Buñuels Film „Ein andalusischer Hund“ (1929) scheinen wie ein direktes Echo auf die Dramaturgie der grafischen Zyklen von Klinger.

Fazit

War Max Klinger also ein Surrealist? Nein, nicht im strengen Sinne. Er agierte vor der Zeit, kannte Sigmund Freuds Schriften noch nicht in ihrer vollen Wirkung und ihm fehlte der politische, revolutionäre Gestus der Pariser Gruppe, die die bürgerliche Gesellschaft stürzen wollte. Klinger war und blieb ein Künstler des 19. Jahrhunderts.

Er war jedoch der entscheidende Wegbereiter, das „Missing Link“ zwischen dem Symbolismus und dem Surrealismus. Er schuf im Alleingang ein beeindruckendes visuelles Vokabular zur Darstellung der irrationalen Kräfte des Unterbewusstseins. Die Surrealisten fanden dieses Vokabular Jahrzehnte später vor und erkannten seine Sprengkraft. Bewaffnet mit den neuen Theorien der Psychoanalyse konnten sie Klingers Entdeckungen systematisieren und radikalisieren. Max Klingers großes Vermächtnis ist es, ein stiller Pionier gewesen zu sein, der eine Tür zu einer neuen Welt öffnete, durch die die laute Pariser Avantgarde dann mit voller Wucht stürmte.

FAQs

Haben die Surrealisten Max Klinger persönlich gekannt?

Nein. Als der Surrealismus um 1924 in Paris ausgerufen wurde, war Max Klinger bereits vier Jahre tot. Der Einfluss fand ausschließlich über die Rezeption seiner Werke statt, insbesondere seiner weit verbreiteten grafischen Zyklen, die Künstler wie de Chirico in Deutschland studierten.

Was ist der Hauptunterschied zwischen Klinger und den Surrealisten?

Der größte Unterschied ist der theoretische Überbau. Klinger arbeitete intuitiv und aus einer Faszination für Philosophie (Schopenhauer, Nietzsche) heraus. Die Surrealisten hingegen bezogen sich direkt auf Sigmund Freuds Psychoanalyse und verfolgten ein politisch-revolutionäres Programm zur Befreiung des Unbewussten, was bei Klinger keine Rolle spielte.

Warum ist gerade de Chiricos Bewunderung für Klinger so wichtig?

Giorgio de Chirico gilt mit seiner „Pittura Metafisica“ als der wichtigste direkte Vorläufer des Surrealismus. André Breton, der „Papst“ der Surrealisten, feierte de Chiricos frühe Werke als Offenbarung. Da de Chirico selbst wiederum Klinger als seinen Lehrmeister nannte, ergibt sich eine klare und direkte „Ahnenreihe“: Klinger beeinflusst de Chirico, und de Chirico beeinflusst den gesamten Surrealismus.

Gibt es auch andere Symbolisten, die die Surrealisten beeinflusst haben?

Ja, auch andere Künstler des Symbolismus wie Odilon Redon aus Frankreich oder Arnold Böcklin aus der Schweiz mit ihren traumhaften und mythischen Welten waren wichtig. Aber kein anderer Symbolist hat die Mechanismen des Traums und der Obsession so systematisch und in narrativen Zyklen erforscht wie Klinger, was ihn besonders einflussreich machte.

Wusste Klinger, dass er die Kunst der Zukunft beeinflussen würde?

Das ist unwahrscheinlich. Klinger sah sich selbst als Vollender einer großen Tradition, der die Kunst durch die Verbindung von Malerei, Skulptur und Grafik auf eine neue Stufe heben wollte. Dass seine sehr persönliche Erkundung der Psyche Jahrzehnte später zur Inspirationsquelle für eine internationale Avantgarde-Bewegung werden würde, konnte er nicht ahnen.

Jedes Objekt, das wir finden, ist ein Echo menschlicher Erfahrungen. Ich bin Gerhard und für mich ist Kulturgeschichte vor allem die Summe unzähliger persönlicher Schicksale. Hier auf Kultur-Fundstücke.de spüre ich diesen menschlichen Geschichten nach, die unsere Welt geformt haben.

Jedes Objekt, das wir finden, ist ein Echo menschlicher Erfahrungen. Ich bin Gerhard und für mich ist Kulturgeschichte vor allem die Summe unzähliger persönlicher Schicksale. Hier auf Kultur-Fundstücke.de spüre ich diesen menschlichen Geschichten nach, die unsere Welt geformt haben.