In den schillernden Kreisen der künstlerischen Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aus denen Namen wie Kandinsky und Marc als leuchtende Sterne hervorgingen, gibt es eine Gestalt, deren entscheidender Einfluss viel zu lange im Schatten blieb. Die Rede ist von Marianne von Werefkin (1860–1938), einer russischen Baronin, die zur intellektuellen Brandstifterin des deutschen Expressionismus wurde.

Sie war weit mehr als nur eine Malerin; sie war eine Theoretikerin, eine Förderin und die treibende Kraft hinter dem legendären „Blauen Reiter“. Ihre Lebensgeschichte ist die einer radikalen Selbstfindung, voller Opfer, unbändigem Willen und einer Kunst, die bis heute mit ihrer emotionalen Wucht und farblichen Intensität fesselt. Begleite uns auf eine Reise in das Leben einer Frau, die es wagte, nicht nur die Kunst, sondern auch ihre eigene Rolle darin neu zu definieren.

Herkunft und frühe Jahre in Russland: Zwischen Adel und Atelier

Marianne von Werefkin wurde 1860 in Tula, Russland, in eine Welt des Hochadels hineingeboren. Als Tochter eines Generals des Zaren schien ihr Lebensweg vorgezeichnet – doch schon früh zeigte sich ihr außergewöhnliches künstlerisches Talent, das von ihrer Familie, insbesondere von ihrer Mutter, einer Ikonen- und Porträtmalerin, gefördert wurde. Sie erhielt den besten Unterricht, den man für Geld kaufen konnte, und wurde ab 1883 Privatschülerin von Ilja Repin, dem unangefochtenen Meister des russischen Realismus. Unter seiner Führung entwickelte sie ihre technischen Fähigkeiten zur Perfektion und wurde für ihre präzisen, psychologisch tiefen Porträts bald als der „russische Rembrandt“ gefeiert.

Doch ein dramatisches Ereignis stellte ihre Zukunft als Malerin jäh infrage. Im Jahr 1888, auf einer Jagd, schoss sie sich versehentlich mit einem Gewehr durch ihre rechte Hand – ihre Malerhand. Die Verletzung war verheerend und zwang sie zu einer langen Pause. Was für viele das Ende ihrer Karriere bedeutet hätte, wurde für Werefkin zu einer ersten großen Zerreißprobe. Mit eiserner Disziplin und unvorstellbarer Willenskraft trainierte sie unermüdlich, um die Hand wieder nutzen zu können. Dieser Kampf festigte einen Charakterzug, der ihr gesamtes Leben prägen sollte: die Fähigkeit, Rückschläge in produktive Energie umzuwandeln und sich von nichts und niemandem aufhalten zu lassen.

Eine schicksalhafte Verbindung: Die Beziehung mit Alexej von Jawlensky

Im Atelier ihres Meisters Repin kam es 1892 zu einer Begegnung, die ihr Leben für immer verändern sollte. Sie lernte den vier Jahre jüngeren Offizier und aufstrebenden Künstler Alexej von Jawlensky kennen. Es war der Beginn einer fast dreißigjährigen, ebenso leidenschaftlichen wie komplexen und aufopferungsvollen Beziehung. Fasziniert von seinem Talent und seiner Ausstrahlung, traf Werefkin eine folgenschwere Entscheidung: Sie stellte ihre eigene, vielversprechende Karriere für fast ein ganzes Jahrzehnt vollständig zurück, um sich der Förderung Jawlenskys zu widmen. Mit ihrer zaristischen Rente sicherte sie beider Lebensunterhalt und ermöglichte ihm, sich ganz auf seine Kunst zu konzentrieren.

Diese Beziehung war weit mehr als eine reine Liebesgeschichte; sie war eine künstlerische Symbiose. Werefkin war die intellektuelle Anführerin, die Theoretikerin, die Jawlensky in die neuesten Strömungen der europäischen Kunst einführte und seine Entwicklung mit scharfem Verstand lenkte. Jawlensky selbst nannte sie später eine „kluge, genial begabte Frau“, deren Bekanntschaft sein Leben veränderte. Doch dieser Pakt hatte einen hohen Preis. Während er malte, schrieb sie und formulierte jene kunsttheoretischen Gedanken, die später das Fundament für die Revolution der Moderne legen sollten. Es war eine Partnerschaft, die von einer tiefen seelischen und geistigen Verbindung, aber auch von einem fundamentalen Ungleichgewicht geprägt war.

München als neue Heimat: Salonnière und intellektuelles Zentrum

Im Jahr 1896 wagte das Paar den entscheidenden Schritt und zog nach München, in das pulsierende Herz der europäischen Kunstszene. In ihrer Wohnung in der Giselastraße im Stadtteil Schwabing etablierte Marianne von Werefkin einen der wichtigsten Salons der damaligen Zeit. Hier trafen sich KünstlerInnen, DichterInnen und DenkerInnen der internationalen Avantgarde, um über die Zukunft der Kunst zu debattieren. Ihr Salon war kein Ort des höflichen Geplauders, sondern eine intellektuelle „Sendestelle“, wie es ein Zeitgenosse beschrieb. Werefkin, mit ihrer scharfen Intelligenz und ihrer charismatischen Persönlichkeit, war das unbestrittene Zentrum dieser Treffen.

In diesem kreativen Umfeld wurden die Ideen geschmiedet, die 1909 zur Gründung der Neuen Künstlervereinigung München (NKVM) führten. Werefkin war nicht nur Gründungsmitglied, sondern die eigentliche Initiatorin und der geistige Motor der Vereinigung. Sie formulierte die theoretischen Grundlagen und schuf ein Netzwerk, das es den fortschrittlichen KünstlerInnen ermöglichte, sich gegen den konservativen Kunstbetrieb zu behaupten und ihre revolutionären Werke auszustellen. Ihr Zuhause wurde zur Keimzelle einer künstlerischen Bewegung, die die Malerei für immer verändern sollte.

Die Wiedergeburt als Malerin: Der Durchbruch zum Expressionismus

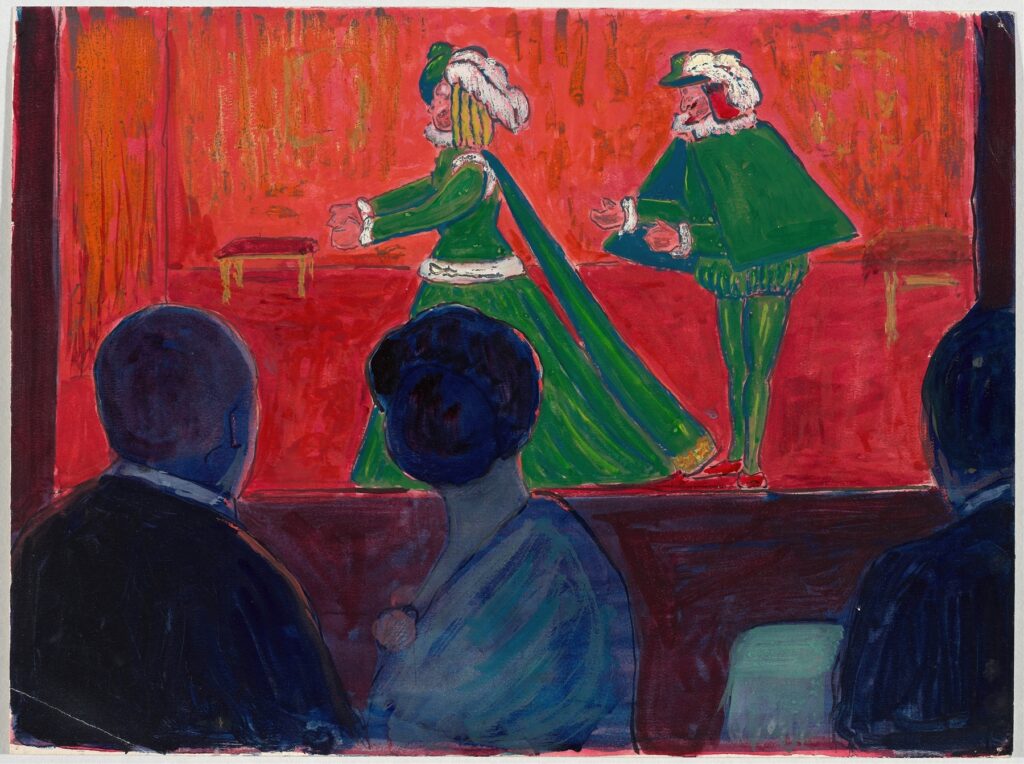

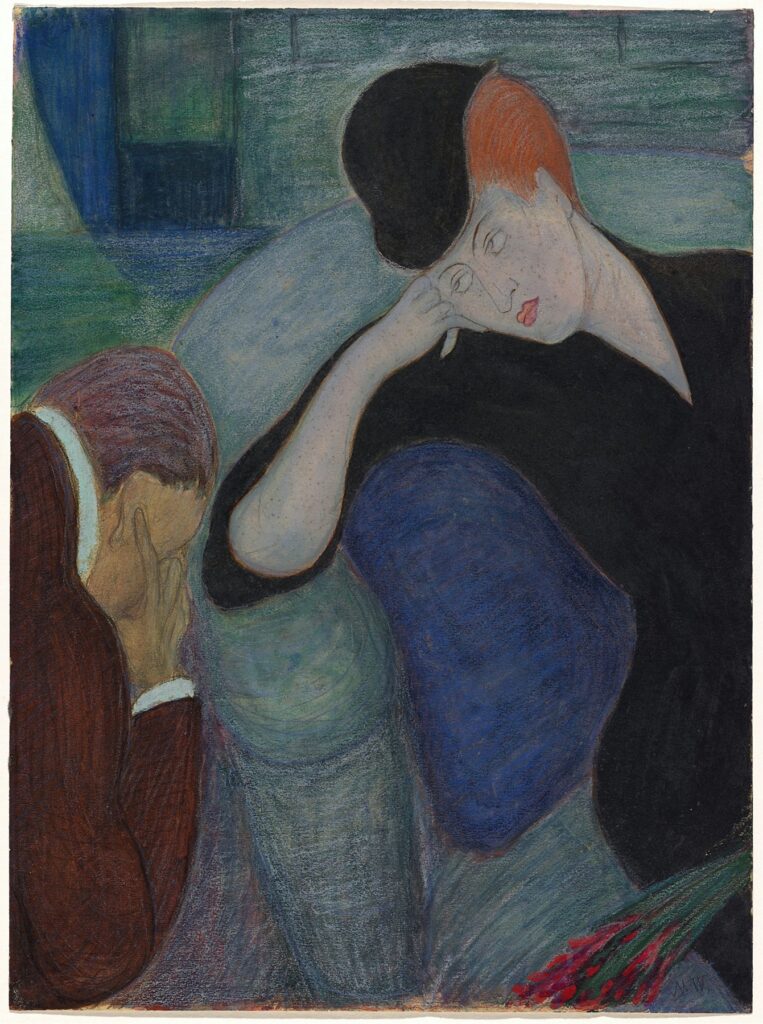

Nach fast zehn Jahren des intellektuellen Förderns und des persönlichen Verzichts drängte es Werefkin um 1906 mit aller Macht zurück an die Staffelei. Es war keine bloße Rückkehr zur Malerei, es war eine künstlerische Explosion. Befreit von den Fesseln des Realismus, fand sie zu einem radikal neuen, zutiefst persönlichen Stil. Ihre Bilder waren nun geprägt von einer leuchtenden, fast gewalttätigen Farbigkeit und einer kühnen, dynamischen Linienführung. Sie malte nicht mehr, was sie sah, sondern was sie fühlte.

Ihre Werke sind keine Abbilder der Realität, sondern psychologische Landschaften und Seelenzustände. Farben werden zu Trägern von Emotionen, Formen lösen sich auf und werden zu Symbolen menschlicher Existenz. Ein Schlüsselwerk dieser Phase ist ihr berühmtes „Selbstbildnis I“ von 1910. Mit glühenden Augen, einem fast fiebrigen Pinselstrich und einer provokanten Farbpalette aus Grün-, Rot- und Blautönen blickt sie uns entgegen – selbstbewusst, herausfordernd und voller revolutionärem Geist. Dieses Porträt ist das Manifest ihrer Wiedergeburt als eine der führenden Malerinnen des Expressionismus. Sie hatte ihre eigene, unverwechselbare Stimme gefunden.

Der Blaue Reiter: Revolution im Geiste, aber nicht im Rampenlicht

Innerhalb der NKVM kam es bald zu unüberbrückbaren Spannungen. Dem radikalen Flügel um Wassily Kandinsky und Franz Marc war die Ausrichtung der Vereinigung nicht mehr progressiv genug. Als Kandinskys „Komposition V“ von der Jury abgelehnt wurde, kam es zum Eklat. Kandinsky, Marc, Gabriele Münter und auch Werefkin traten aus und organisierten in Windeseile eine Gegen-Ausstellung unter dem Namen „Erste Ausstellung der Redaktion des Blauen Reiter“.

Obwohl Werefkin an dieser ersten, legendären Ausstellung kurioserweise nicht mit einem eigenen Werk teilnahm, war sie die unbestrittene Vordenkerin und geistige Mutter der Bewegung. Die Dichterin Else Lasker-Schüler nannte sie treffend die „Blaue Reiterreiterin“ – sie war die Amazone, die die Zügel in der Hand hielt. Ihre Theorien über das „Geistige in der Kunst“, die sie in ihren Tagebüchern („Lettres à un Inconnu“) lange vor Kandinskys berühmter Schrift formuliert hatte, lieferten das ideologische Fundament. Sie kämpfte an vorderster Front für eine Kunst, die sich vom Materiellen löst und zum Ausdruck des Inneren wird. Ihre Rolle war die einer strategischen und intellektuellen Anführerin, auch wenn andere – allen voran die männlichen Kollegen – im Rampenlicht standen.

Flucht und Exil in der Schweiz: Die späten Jahre in Ascona

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 zerstörte die Münchner Utopie. Als russische Staatsbürger galten Werefkin und Jawlensky plötzlich als Feinde in Deutschland. Sie mussten überstürzt fliehen und fanden in der neutralen Schweiz Exil. Diese Zeit war von großer Unsicherheit und persönlichen Krisen geprägt. Die russische Revolution von 1917 schnitt Werefkin von ihrer zaristischen Rente und damit von ihrer Lebensgrundlage ab. 1921 kam es zur endgültigen und schmerzhaften Trennung von Jawlensky, der inzwischen mit dem gemeinsamen Dienstmädchen Helene Nesnakomoff eine Familie gegründet hatte.

Trotz dieser Schicksalsschläge bewies Werefkin einmal mehr ihre unglaubliche Resilienz. Sie ließ sich in Ascona am Lago Maggiore nieder, einem Ort, der schon lange eine Anziehungskraft auf AussteigerInnen und LebensreformerInnen ausübte. Auch hier wurde sie wieder zum künstlerischen Mittelpunkt. 1924 gründete sie die Künstlergruppe „Der Große Bär“ (Ursa Major), benannt nach dem Sternbild. In ihren späten Werken übersetzte sie die dramatische Berglandschaft des Tessins in mystische, farbenprächtige Kompositionen. Verarmt, aber ungebrochen, malte sie bis zu ihrem Tod 1938 und sicherte ihren Lebensunterhalt unter anderem mit dem Entwerfen von Plakaten. Sie wurde zu einer geachteten Persönlichkeit in Ascona, wo sie auch ihre letzte Ruhestätte fand.

Das Vermächtnis der Marianne von Werefkin: Wiederentdeckung einer Pionierin

Wie konnte eine so zentrale und einflussreiche Künstlerin für Jahrzehnte fast in Vergessenheit geraten? Die Antwort liegt zu einem großen Teil in einer männlich dominierten Kunstgeschichtsschreibung, die Frauen lange Zeit hauptsächlich die Rollen der Muse, der Schülerin oder der Geliebten zuwies. Werefkin passte in keine dieser Schubladen. Sie war eine intellektuell ebenbürtige, wenn nicht überlegene Partnerin, eine eigenständige Schöpferin und eine Anführerin. Ihre Entscheidung, Jawlenskys Karriere zu fördern, führte dazu, dass ihr eigener Beitrag lange übersehen wurde.

Erst in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts begann die Kunstwissenschaft, ihre immense Bedeutung wiederzuentdecken. Heute wird sie als eine der wichtigsten Wegbereiterinnen des Expressionismus gewürdigt. Ihr Werk wird in großen Ausstellungen gefeiert, und ihre Lebensgeschichte dient als kraftvolles Beispiel für weibliche Selbstbehauptung in der Kunst. Die Fondazione Marianne Werefkin in Ascona, die ihren Nachlass bewahrt, trägt entscheidend dazu bei, ihr Erbe lebendig zu halten. Sie ist heute mehr denn je eine Identifikationsfigur für Künstlerinnen und alle, die sich für die verborgenen Geschichten hinter den großen Kunstbewegungen interessieren.

Fazit: Mehr als nur eine Muse

Marianne von Werefkins Leben und Werk sind das beeindruckende Zeugnis eines unbedingten Willens zur Kunst. Sie war eine Frau, die sich den Konventionen ihrer Zeit und Klasse widersetzte, persönliche Opfer brachte und aus tiefen Krisen stets neue schöpferische Kraft schöpfte. Als Visionärin formulierte sie die theoretischen Grundlagen des Expressionismus, als Salonnière schuf sie dessen soziales Zentrum und als Malerin fand sie zu einer einzigartigen, emotionalen Bildsprache. Ihr Vermächtnis geht weit über ihre faszinierenden Gemälde hinaus. Es ist die Geschichte einer vergessenen Pionierin, einer intellektuellen Amazone, die bewies, dass sie weitaus mehr war als nur eine Muse – sie war eine der treibenden Kräfte der Moderne.

FAQs

Warum ist Marianne von Werefkin weniger bekannt als Kandinsky oder Marc?

Lange Zeit konzentrierte sich die Kunstgeschichte auf männliche Protagonisten und wies Frauen oft Nebenrollen zu. Da Werefkin zudem ihre eigene Karriere jahrelang für die Förderung von Alexej von Jawlensky zurückstellte, wurde ihr eigener, entscheidender Beitrag als Theoretikerin und Malerin des Blauen Reiter erst spät vollständig gewürdigt.

Was ist das Besondere an Werefkins Malstil?

Ihr expressionistischer Stil zeichnet sich durch eine extrem kräftige, antinaturalistische Farbgebung aus, bei der die Farben Träger von Emotionen sind. Anstatt die Realität abzubilden, malte sie „Seelenlandschaften“ mit kühnen Konturen und einer tiefen psychologischen und symbolischen Aufladung.

Welche Rolle spielte die Beziehung zu Alexej von Jawlensky?

Die Beziehung war eine komplexe Symbiose. Werefkin war die intellektuelle Führerin und finanzielle Förderin, die Jawlenskys Entwicklung entscheidend lenkte. Dieser Pakt war für die Kunstgeschichte fruchtbar, führte aber auch dazu, dass sie ihre eigene Malerei fast zehn Jahre lang aufgab.

Was war die Künstlergruppe „Der Große Bär“?

„Der Große Bär“ war eine Künstlervereinigung, die Marianne von Werefkin 1924 in ihrem Schweizer Exil in Ascona gründete. Sie schuf damit auch in späten, finanziell schwierigen Jahren ein neues kreatives Netzwerk für sich und andere KünstlerInnen.

Wo kann man heute Werke von Marianne von Werefkin sehen?

Bedeutende Sammlungen ihrer Werke befinden sich im Museo Comunale d’Arte Moderna in Ascona, das ihre Stiftung beherbergt, sowie in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in München und im Museum Wiesbaden.

Jedes Objekt, das wir finden, ist ein Echo menschlicher Erfahrungen. Ich bin Gerhard und für mich ist Kulturgeschichte vor allem die Summe unzähliger persönlicher Schicksale. Hier auf Kultur-Fundstücke.de spüre ich diesen menschlichen Geschichten nach, die unsere Welt geformt haben.

Jedes Objekt, das wir finden, ist ein Echo menschlicher Erfahrungen. Ich bin Gerhard und für mich ist Kulturgeschichte vor allem die Summe unzähliger persönlicher Schicksale. Hier auf Kultur-Fundstücke.de spüre ich diesen menschlichen Geschichten nach, die unsere Welt geformt haben.